Der Schweizerische Nationalfeiertag steht vor der Tür und dies zu einer Zeit in welcher der (Wahl)Kampf um die Deutungshoheit über die Schweizer Geschichte und Nationalsymbolik deutlich intensiver geführt wird als in den Jahren zuvor. Die Anzahl Zeitungsinterviews mit Schweizer Historikern ist 2015 um gefühlte 1000 Prozent in die Höhe geschossen. Man sollte sich davon jedoch nicht blenden lassen, in dieser Debatte geht es nur bedingt um die Vergangenheit, viel eher geht es um die Zukunft der Schweiz.

Das Primat der Politik

Ein jeder Staat ist bis zu einem gewissen Grad ein künstliches Produkt, die Willensnation Schweiz mit 4 verschiedenen Sprachräumen im Speziellen. Zur Stiftung einer gemeinsamen Identität braucht es einen minimalen Konsens darüber woraus das Gedankenkonstrukt Schweiz überhaupt besteht. Diese „Essenz“ der Schweiz widerspiegelt sich wiederum in der nationalen Symbolik. Die objektive geschichtliche Wahrheit (wenn es denn so etwas gibt) ist bei der nationalen Geschichtsauslegung eher zweitrangig, viel eher folgt sie der „Superhelden-Logik“. Der Superheld gewinnt am (vorläufigen) Ende der Geschichte nicht deshalb weil er der Gute ist. Er ist der Gute weil er (im Machtraum dieser Geschichte) bereits gewonnen hat und somit die Deutungshoheit besitzt. Der Geschichtsunterricht sagt also oft ähnlich viel über den Status Quo wie über die effektive Vergangenheit aus (welche sich im Gegensatz zur Geschichtsschreibung nicht verändert).

Nehmen wir zum Beispiel die so oft diskutierte vernichtende Niederlage der Eidgenossen bei Marignano. Sie wird heute von konservativen Kreisen als die Geburtsstunde der schweizerischen Neutralität angepriesen. Entdeckt wurde diese Geburt allerdings nicht 1515 sondern erst beinahe 400 Jahre später als dem Deutschen Reich erklärt werden musste, weshalb die Schweiz deutschen Sozialisten Schutz bot. Danach ging Marignano zwischenzeitlich wieder vergessen und die Erinnerung daran wurde erst wieder in den 1960er-Jahren als Antwort auf die wachsende linke Kritik gegenüber der neutralen schweizerischen Aussenpolitik (während dem 2. Weltkrieg) wiederbelebt.

Bei genauerer Betrachtung verliert die Geschichte meist schnell ihren mythologischen Glanz. Giacobbo / Müller haben etwa gnadenlos in Erinnerung gerufen, dass bei der Schlacht von Moorgarten 1315 nur eine kleine Minderheit der heutigen Schweizer effektiv auf Seite der Eidgenossen gekämpft hat. Als Aargauer (wie der Autor einer ist) spielt man in der Schweizer Geschichte grundsätzlich die Rolle des Bösewichts und umgekehrt ist ein Wilhelm Tell aus einer aargauisch-habsburgischen Perspektive auch nicht wirklich ein Freiheitsheld sondern eher ein Terrorist. Doch ist es am Ende tatsächlich entscheidend auf welcher Seite welche meiner x-ten Urahnen, die ich nie gekannt habe, gekämpft oder nicht gekämpft haben?

1291 vs. 1648

In der Schweizer Geschichte stehen sich seit längerem zwei konkurrierende Narrative gegenüber, welche beide als Antwort auf die zunehmende europäische Integration und die damit verbundenen Herausforderungen für die Schweiz zu verstehen sind.

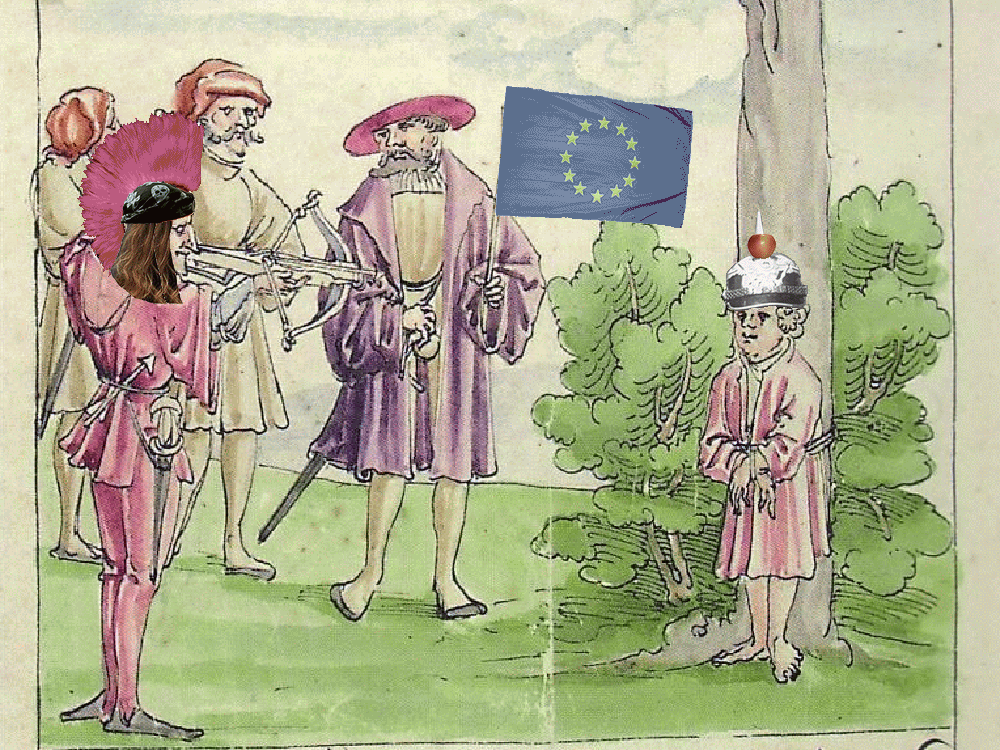

Das derzeit vorherrschende (und durch die Bestimmung des 1.Augusts als Nationalfeiertag auch offizielle) Paradigma ist jenes der Bürgerlichen und Konservativen, jenes von 1291. Es handelt vom Rütli-Schwur und dem Bundesbrief, der Historisierung des Tell-Mythos, und erzählt von der Schweiz als Hort der Freiheit und der Demokratie, entstanden als Bund gegen die tyrannische Grossmacht. Ergänzt wird die 1291er Version der Schweizer Geschichte mit der Geburt der unabhängigen Neutralität von 1515. Die Schweizerische Volkspartei verpackt gar ihren ganzen Wahlkampf mit dem Wahlspruch „Frei bleiben!“ und dem Maskottchen „Wachhund Willy“ in eine Analogie auf den Schweizer Nationalmythos. Wobei es hierum geht ist klar. Die Schweiz soll ihre Unabhängigkeit und Neutralität wahren in dem sie dem „bösen EU-Vogt“ Paroli bietet und keine Kompetenzen an supranationale Instanzen abgibt.

Der konkurrierende „linke“ Narrativ setzt die Betonung auf andere Jahresdaten wie etwa auf den Westfälischen Frieden von 1648, bei welchem als Nebenprodukt auch die Souveränität der eidgenössischen Kantone anerkannt und am Wiener Kongress in 1815 bestätigt wurde. In dieser Version der Geschichte sind nicht die Schweizer selbst sondern die europäischen Grossmächte die entscheidenden Akteure. Eine Schweiz deren Schicksal untrennbar mit jenem von Gesamteuropa verbunden ist. Jene Schweiz die selbstverständlich eines Tages der EU beitreten wird.

Warum der Beziehungsstatus „It’s complicated“ vielleicht gar nicht so schlecht ist

Alleine schon der Fakt, dass sich der Schweizer Wahl- und Geschichtskampf um die EU dreht, welche übrigens ihr eigenes „Mythos-Problem“ hat, gibt dem 1648er Lager teilweise Recht. Die Schweiz liegt im Herzen Europas, das nächste (noch) Nicht-EU-Land mit mehr als einer Million Einwohnern ist Bosnien. Wenn sich die EU weiter vom Staatenbund zum Bundesstaat entwickeln sollte, wird die Schweiz de facto (sorry Liechtenstein) zur Binnenenklave in der EU. Es gibt heute weltweit nur 3 Binnenstaaten mit nur einer Grenze – Lesotho, San Marino und der Vatikanstadt – alle hochgradig abhängig von dem Land, welches sie umgibt. Ein kompletter Alleingang der Schweiz ist unmöglich, würde aber aufgrund der fortschreitenden Globalisierung ohnehin keinen Sinn ergeben. Viele der heutigen Herausforderungen können nur auf supranationaler oder gar globaler Stufe gelöst werden und so verlockend es auch sein mag sich über „Gurkenregulationen“ der EU lustig zu machen, so sind diese doch immer noch um Längen besser als 28 nationale „Gurkengesetze“.

Doch müssen wir deswegen der EU beitreten? Nein. Die beste Erklärung der heutigen Situation der Schweiz liegt im Mythos 1291, auf der Metaebene allerdings. Geschrieben hat unser National-Epos Schiller, ein Deutscher, und der glühendste Verfechter der Tell-Schweiz, Christoph Blocher, ist ebenfalls ein Nachkomme deutscher Einwanderer. Dies ist weitaus passender und urschweizerischer als es erscheinen mag. Helvetier sind am Ende nichts Anderes als deutsche Auswanderer, die das gelobte Land suchten und am Ende die Schweiz fanden. Noch wichtiger ist jedoch zu verstehen, dass die Schweiz nicht nur in den Köpfen der Schweizer sondern auch in den Köpfen vieler Europäer und Nicht-Europäer entsteht. Das Modell der Schweiz entsteht aus dem Kontrast zu den drei europäischen Grossmächten, Deutschland, Frankreich und Italien, von der sie umgeben ist. Einst beschützten die Schweizer deren Güter an deren Königshöfen, heute bringen sie ihr Geld (und in Zukunft vielleicht ihre Daten) nach Zürich, Genf oder ins Tessin. Auch das Freihandelsabkommen mit China ist nur möglich weil die Schweiz als neutrales, unabhängiges Land wahrgenommen wird, welches aber gleichzeitig einen Testlauf für die EU darstellt.

Das ganze gilt nicht nur auf einer ökonomischen Ebene. Die Schweiz war schon Zufluchtsort für eine hohe Zahl an unbequemen europäischen Quergeistern und umgekehrt lebt unser Land auch davon, dass es immer wieder Leute wie Hayek oder Grübel gibt, welche zur „Idee Schweiz“ konvertieren und strammer für ihre Ideale einstehen als so mancher „Eidgenosse“.

Letzten Endes stellt die europäische Integration für die Schweiz einen pikanten Balanceakt dar: Ein fehlender Kontrast zur EU würde dem Gedankenkonstrukt Schweiz die Grundlage entziehen, eine zu starke Isolation aber ebenfalls. Deshalb lautet die sicherlich nicht einfachste aber wohl dennoch beste Devise für die Schweiz: Weiterwursteln!

P.S.: Wilhelm Tell selbst scheint von all diesem Geschichts-Hick-Hack nicht viel zu halten und hat sein persönliches Glück ausserhalb von Politik und Revolutionen gefunden. Er hat seine Armbrust mit einer Gitarre ausgetauscht und ist nach Amerika ausgewandert, wo er, mit mässigem Erfolg, Alternative Rock und Pop Punk macht. In seiner letzten EP „Lovers & Haters“ erzählt er in bester Bastian-Baker-Manier die Geschichte von der Liebschaft zwischen dem Landjungen Toni und der Städterin Chantal, welche aufgrund einer jungen libanesischen Asylbewerberin namens Europa arg auf die Probe gestellt wird. Na gut, diese Geschichte entspringt meiner Fantasie, was jedoch wahr ist, dass sich unser Wilhelm die bildhübsche Schauspielerin Lauren Conrad von „The Hills“ unter den Nagel gerissen hat! Darauf kann man als Schweizer doch mindestens so Stolz sein wie darauf, dass vor etwa 500 Jahren etwa 10’000 unserer Vorfahren von Franzosen und Venezianern abgeschlachtet wurden.

P.P.S.: Ist eigentlich schon einmal jemandem aufgefallen, dass Schiller bei der Namenswahl eine Verwechslung unterlaufen ist? Wilhelm waltet, Walter will Helm!