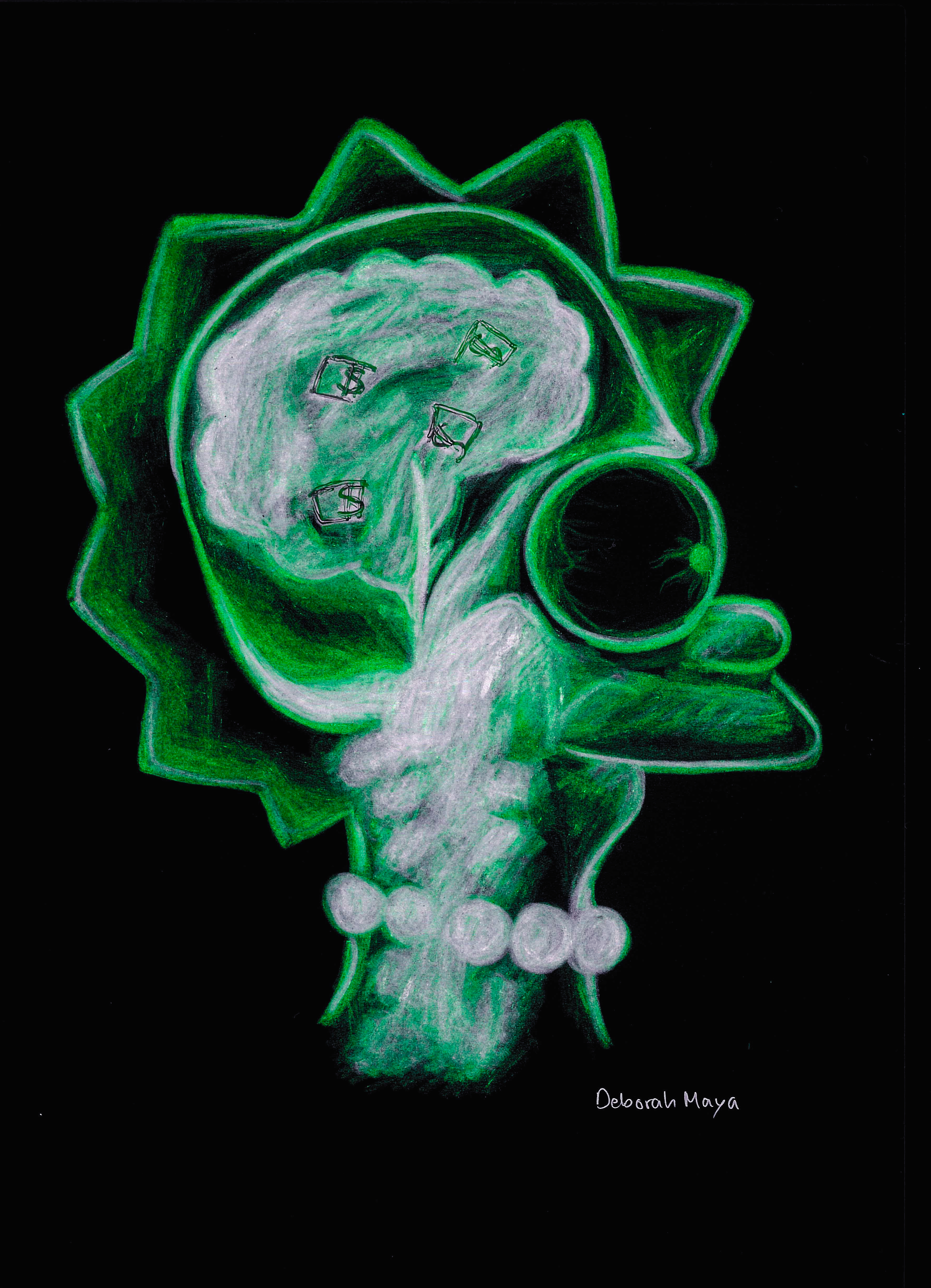

Das Studium ist eine grosse Investition. Weil es den erwarteten Lohn signifikant erhöht, wirft Humankapital eine Rendite ab, die sich sehen lässt.

Neulich war ich mal wieder zu Hause: Klassentreffen. Im «Clublokal der Hundefreunde» am Rande eines thurgauischen Dorfes versammelten sich die Ehemaligen der örtlichen «Integrierten Oberstufe», Jahrgang 2002 bis 2004. Die erste Erkenntnis: In zehn Jahren verändert sich viel. Die meisten versteuern dreizehn Monatslöhne und maulen über die anhaltende Zuwanderung von Deutschen und die vielen Krane im Dorf, die eine Überbauung nach der anderen hochziehen. Sie besitzen Autos und Hunde, einige haben sogar Häuser und Hypotheken. Zwei Kolleginnen, mit denen ich früher tagsüber die Schulbank gedrückt und abends Flaschendrehen gespielt hatte, mussten für diesen Abend Babysitter or- ganisieren. Ich hingegen besitze nur ein Generalabonnement und in absehbarer Zeit (hoffentlich) ein Master-Diplom.

Die zweite Erkenntnis: Wenn ich den anderen in der Hundehütte von meinem ersehnten Diplom erzähle, dann bleiben ihre Mienen auch nach zwei oder drei Bier immer noch reglos-skeptisch. Und in der Tat, wenn ich mein Diplom aufwiege mit dem Auto, dem Haus, dem unbefristeten Arbeitsvertrag und erst recht mit dem Kind, dann fühle ich mich wieder wie der Junge in der siebten Klasse, der einen Kopf kleiner war als alle anderen und den Stimmbruch als letzter bekam.

Bildung ist sauteuer

Wer studiert, investiert zuerst einmal einen schönen Batzen Geld. Da sind natürlich die wachsenden Studiengebühren, die aufs Portemonnaie drücken. Auch die Bücher und der Austausch wollen finanziert sein. Am meisten zu Buche schlägt aber das Einkommen, auf das die Studentin oder der Student vorübergehend verzichtet: Das fängt bei den 500 Franken Lehrlingslohn an und geht bis zum Bonus, mit dem sich meine Kollegin, eine Immobilienmaklerin, gleich einen neuen Mini gekauft hat.

Unterstellt man anstelle einer zehnjährigen Schul- und Studienzeit die gängigen Löhne für Lehrlinge und junge Fachkräfte und summiert die verzinsten Opportunitätskosten, so hat der Akademiker bei Berufseintritt – Pi mal Daumen – auf 400’000 Franken Einkommen verzichtet. Die hohen Kosten, abgeleitet aus den relativ hohen Löhnen für Berufsleute mit Lehrabschluss – könnten ein Grund dafür sein, warum in der Schweiz nur 13.7 Prozent einen Universitätsabschluss erlangen.

Zugegeben, die Summe ist etwas überschätzt: Studenten erhalten Stipendien (wenn sie das Glück haben, aus einem grosszügigen Kanton zu kommen), Vergünstigungen bei den Le- benshaltungskosten und können Studentenjobs annehmen. Und letztendlich hat der Erkenntnisgewinn und die grosse Freiheit, die man in der akademischen Welt geniesst, auch einen Wert, der sich allerdings kaum beziffern lässt. Eins schleckt aber keine Geiss weg: Wer studiert, investiert einen signifikanten Betrag in sein Humankapital – was die Frage aufwirft: Lohnt sich das?

Traumrenditen

Die Humankapitaltheorie ist das theoretische Gerüst, um diese Frage zu beantworten. Ökonomen wie Gary Becker oder Jacob Mincer betrachten die Aus- und Weiterbildung von Individuen als Investition in das eigene Kapital, die Produktivität. Das Studium führt zu produktiveren und smarteren Arbeitnehmern mit entsprechend höheren Löhnen. Arbeitnehmer mit einem tertiären Bildungsabschluss verdienen in der Schweiz im Schnitt 60 Prozent mehr als die ohne – bei Frauen sind es 50 Prozent. Dieses Einkommensdifferenzial ist zu einem guten Teil auf das Studium zurückzuführen und steht den Kosten und dem Einkommensverzicht gegenüber. Mit entsprechender Diskontierung lässt sich so eine Rendite berechnen. Und die lässt im heutigen Zinsumfeld jedes Anlegerherz höherschlagen!

Die meisten empirischen Studien finden eine annualisierte Rendite von 5 bis 10 Prozent für einzusätzliches Studienjahr. Die OECD berechnet für die Schweiz eine interne Rendite eines tertiären Abschlusses von fast 11 Prozent für Männer und 10 Prozent für Frauen. Eine Studie von zwei Schweizer Bildungsökonomen, Stefan C. Wolter und Bernhard Weber, kommt für einen Uniabschluss auf eine Rendite von 5.4 Prozent für Männer und 2.2 Prozent für Frauen – immer noch eine respektable Anlage, wenn man bedenkt, dass ein Uniabschluss im aktuellen Arbeitsmarkt das Risiko einer Arbeitslosigkeit auch noch um 1.5 Prozentpunkte senkt und viele Ängste nimmt, die beim Klassentreffen in der Hundehütte omnipräsent sind.

Humankapital ist nur heisse Luft!

Die Beckersche Humankapitaltheorie beruht auf einer ganzen Reihe von Annahmen, bei denen sich genaueres Hinsehen lohnt. Das Modell geht davon aus, dass eine Ausbildung die Produktivität erhöht und so über das ganze Leben hinweg eine höhere Lohnsumme rechtfertigt.

Hand aufs Herz: Ein Grossteil des Studiums steigert das Wissen nicht, geschweige denn die Produktivität. Wäre am feuchtfröhlichen Klassentreffen das Stromaggregat ausgefallen, ich hätte wenig bis gar nichts Produktives zu einer Lösung beitragen können. Ein weiteres Indiz für Risse in der Theorie des Humankapitals – übrigens das Unwort des Jahres 2004 – ist die Tatsache, dass die Lohndifferenz zwischen Akademikern und Fachkräften vor allem in der zweiten Hälfte des Arbeitslebens kräftig zunimmt – dann, wenn das Studium schon längst passé ist.

Auf die Signale kommt es an

Ein alternatives Paradigma bildet deshalb die Signaltheorie. Ein Studium erhöht nicht die Leistungsfähigkeit, sondern für per se produktivere Menschen schlagen die Mühen eines Studiums weniger zu Buche. Die fünf Jahre an der Uni sind dann lediglich dazu da, dem Arbeitsmarkt zu signalisieren, dass man Sitzleder hat und durchbeissen kann. Ein eigentlicher Erkenntnisgewinn ist in dieser Modellwelt nicht mehr zentral, da man sich die wesentlichen Kompetenzen ohnehin erst bei der Arbeit aneignet. Das rechtfertigt dann auch «Bulimie-Lernen», Freeriding bei Gruppenarbeiten und ermogelte Doktortitel.

Die dritte Erkenntnis: Finanziell wirft die Investition in Humankapital jedenfalls eine ordentliche Rendite ab – ob sie das auch intellektuell tut, entscheidet man selbst!