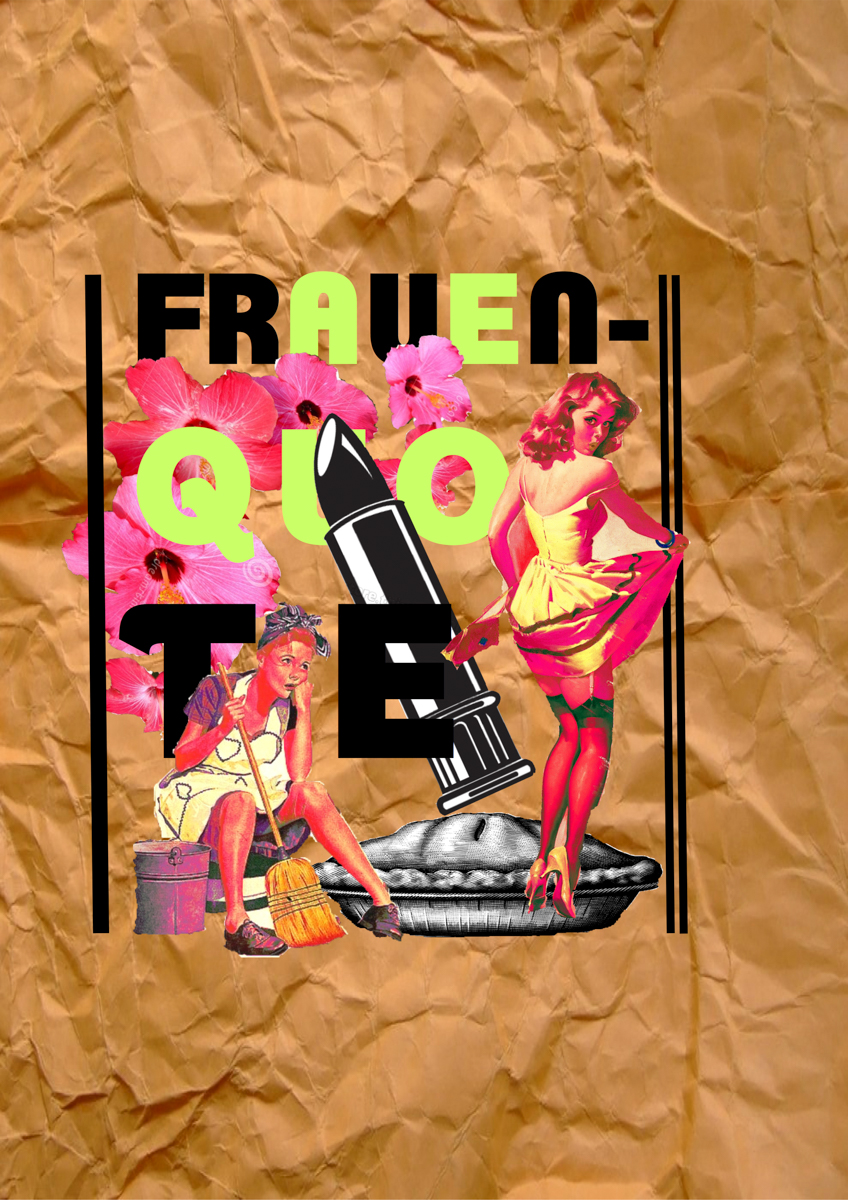

Einige Frauen setzen grosse Hoffnungen in die Frauenquote, andere bezweifeln die Wirksamkeit und befürchten starke Nebenwirkungen – und wieder andere können einfach nur müde lächeln. Drei prisma-Redaktorinnen beziehen Position.

Kernkompetenz: weiblich

Schon als ich klein war, war es mein grosser Traum, eines Tages aufgrund meines Geschlechts befördert zu werden. Kernkompetenz: weiblich. Das ist mal was, worauf man stolz sein kann! Mit der Einführung einer Frauenquote wird dieser Kindheitstraum nun Wirklichkeit. Endlich haben Politik und Gesellschaft eingesehen, dass man als Frau in der Berufswelt einigen genetisch veranlagten Nachteilen unterworfen ist – namentlich fehlendem Durchhaltevermögen, Willensstärke und Durchsetzungsfähigkeit. Um die hochgepriesene Gleichberechtigung nichtsdestotrotz zu gewährleisten, gilt es deshalb, den Berg zum Propheten zu bringen. Die gelebte Leistungsgesellschaft muss der Förderung des «schwachen» Geschlechts Platz machen. Emanzipation auf ihrer Klimax.

Dass die wenigen Frauen, welche es aus eigenen Stücken in die Führungsetage geschafft haben, von ihren männlichen Arbeitskollegen fortan als Quotenfrauen abgestempelt und damit gleichzeitig ihrer Autorität und Glaubwürdigkeit beraubt werden, ist lediglich der Kollateralschaden; ein geringer Preis dafür, dass den weniger tüchtigen Mitarbeiterinnen durch staatliche Intervention Tür und Tor zu höheren Hierarchieebenen geöffnet werden. Zynismus beiseite: Ich will mich nicht über das angestrebte Ziel der Gleichberechtigung mokieren – über dessen Umsetzung allerdings durchaus, denn es scheint mir, als würde man den Torwart des Platzes verweisen, wo doch der Schütze schlichtweg untrainiert ist.

Das gewählte Vorgehen kratzt am Stolz all jener ambitionierten Frauen, die sich als ebenbürtige Mitstreiterinnen in einer bislang von Männern dominierten Berufswelt sehen. Ein Erfolg ist nur ein halber Erfolg ohne Gegner oder Hindernisse. Aus diesem Grund sage ich: Gebt den Frauen die Möglichkeit zum Erreichen von Grösse. Lasst uns die Türen wieder schliessen und darauf vertrauen, dass auch sie der Bedienung einer Türklinke mächtig sind. Und sollte man in seinem späteren Werdegang tatsächlich einmal mit dem Kopf an der ominösen gläsernen Decke anstossen, so appelliere ich an den Stolz und die Willenskraft einer jeden Frau – denn letztendlich ist kein Glas unzerstörbar für einen ordentlichen Dickschädel.

Text Luana Rossi

Ich bin für Frauen.

Und ich bin dafür, dass Frauen sich nicht zwischen Karriere und Familie entscheiden müssen. Ich bin für handfeste Resultate statt Gleichberechtigungsversprechen und Diversity-Programme. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es die Quote nicht brauchen würde. Aber allem Anschein nach ist man in der Schweiz auch nach mehr als 20 Jahren Frauenförderung auf freiwilliger Basis noch Lichtjahre vom Ziel der Gleichstellung entfernt. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, ändern sich die Strukturen und Einstellungen in der Schweiz nicht in absehbarer Zeit. Erst die Vorgabe an Unternehmen, eine Quote zu erfüllen, zwingt diese endlich, Massnahmen umzusetzen, welche generell ein frauenfreundlicheres Arbeitsumfeld schaffen: ein vernünftiges Kinderbetreuungssystem und mehr Teilzeitarbeitsmöglichkeiten – auch für den Papa.

Quoten-Gegner präsentieren immer wieder gerne Horrorszenarien, in denen Unternehmen wegen inkompetenter Frauen an der Spitze zu Grunde gehen. Dass diese Angst weitgehend unbegründet ist, zeigt sowohl der Mitte April vom Arbeitgeberverband publizierte Bericht mit einer Auflistung von 400 verwaltungsratstauglichen Frauen als auch diverse Studien, die bestätigen, dass Unternehmen mit Genderheterogenität an der Spitze erfolgreicher sind.

Mir ist klar, dass Quote nicht gleich Quote sein darf, sondern der Prozentsatz an das branchenspezifische Fachkräfteverhältnis der Geschlechter angepasst werden muss. Es braucht die Quote nicht, weil es Frauen ohne sie nicht nach oben schaffen könnten. Es braucht die Quote, damit sich die Strukturen dahin verändern, dass es den Frauen besser möglich ist, in höheren Positionen zu arbeiten, ohne dafür gravierende Kompromisse bei der Familienplanung machen zu müssen.

Weil sich Strukturen, Netzwerke und Einstellungen erzwungenermassen dahingehend verändern werden, dass man Frauen automatisch mehr berücksichtigt, braucht es keine Quote für die Ewigkeit. Und weil viele Frauen an der Spitze genauso überzeugend sein werden, wie es viele Männer sind, werden Vorurteile wie das Label «Quotenfrau» über die Jahre hinweg seltener und irgendwann hoffentlich ganz verschwinden.

Text Klara Zimmermann

Es mag diverse medial gehypte Studien geben, die eine positive Korrelation zwischen Genderdiversität in der Chefetage und dem Erfolg der Firma dokumentieren. Jedem, der mal in einem Methodenkurs war, wird allerdings klar sein, dass dies noch lange keine Kausalität belegt. In der Tat verschwindet die positive Korrelation schnell mal in den Tiefen der Insignifikanz, sobald für andere Charakteristika der Firmen kontrolliert wird. Es kann also genauso gut sein, dass Firmen mit besserer Performance mehr Frauen einstellen.

Für den Vorreiter Norwegen (dort gilt eine 40-prozentige Frauenquote für börsenkotierte Firmen) fanden Wissenschaftler alles: positive, negative und keine Effekte, je nach Forschungsdesign. Des Weiteren hängen Studienergebnisse davon ab, wie Firmenleistung definiert wird. Für Firmen in den USA wurde etwa dokumentiert, dass Geschlechterdiversität in Verwaltungsräten die Anwesenheitsraten erhöht (auch die von Männern) und dazu führt, dass CEOs verstärkt börsenkursabhängig zur Rechenschaft gezogen werden. Ob das per se die Qualität der Entscheidungen erhöht, bleibt offen. Kurzum, aus ökonomischer Sicht gibt es keine stichhaltige Evidenz für den Nutzen einer Quote.

Nun zur gesellschaftlichen Ebene: Eine Quote ändert an der Anreizsituation im Alltag eines Menschen, der versucht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, herzlich wenig. Inwiefern soll mir eine Quote helfen, Kinderbetreuung zu organisieren? Die These, dass eine Quote kulturelle und strukturelle Veränderungen herbeizaubert, finde ich äusserst gewagt.

Eine Quote wäre nur dann sinnvoll, wenn man annehmen würde, dass Firmen Frauen per se nicht einstellen wollen. Denn es ist schlichtweg ineffizient, nicht die qualifizierteste Person einzustellen. Zur Qualifikation für eine Führungsposition gehört nebst formaler Ausbildung auch Erfahrung. Flexible, leistungsorientierte Arbeitsbedingungen tragen viel dazu bei, dass Menschen unterschiedlichster Hintergründe diese erwerben können. Frauenquoten tun dies nicht, in diesem Sinne: Nein, danke.

Text Philine Widmer

Illustration Eugénie Mathieu