Bei der Pride Month Podiumsdiskussion ging es um mehr Inklusion von LGBTQI+ Personen, sowie Inklusion allgemein, vor allem in der Politik. Dieses Event wurde von Pride Month HSG sowie Pride Month der Stadt St.Gallen gemeinsam organisiert, unter anderem um Pride Month auch für Personen ausserhalb der Universität zu öffnen.

Die Diskussion war durchweg respektvoll und alle Meinungen wurden angehört. Was wichtig anzumerken ist, dass alle Teilnehmenden den Fokus des Gesprächs als Ausgangslage akzeptierten: Alle waren sich einig, dass mehr Inklusion in der Politik das Ziel ist. Die Meinungsverschiedenheiten und Diskussion kamen mehr durch die Umsetzung und den Ausblick auf bisherige und kommende Fortschritte.

Als Zuschauende war interessant, wie abgesehen von politisch unterschiedlichen Hintergründen, auch für eine Diversität in Geschlechtern, Generationen und Sexualitäten gesorgt wurde. Zum Beispiel blieb bei mir die Szene hängen, in welcher Jürg Brunner erklärte, wie in einer besseren, inklusiveren Welt das Geschlecht einer Person irrelevant wäre, dass man die Kategorie beispielsweise komplett von Identitätskarten streichen könnte. Während so eine „gender-blindness“ an sich nicht schlecht klingt, ist sie utopisch und kommt von einer privilegierten Position, wie Miriam Rizvi und Andrea Scheck anschliessend erklärten. In der echten Welt wird man nun mal als ein Geschlecht gesehen/interpretiert (auch wenn es mit der eigenen Identität nicht übereinstimmen mag). Aufgrund dieser Identität kann es zu Diskrimination und Gewalt kommen. Deswegen sind solche „Blindheits“-Aussagen abweisend von der Realität, die viele Menschen auf der Strasse, zuhause oder am Arbeitsplatz erleben.

Ein weiteres grosses Thema war die gegenderte Sprache. Dieses Thema wurde mehrfach angesprochen, allein schon, weil die Umsetzung der inklusiven Sprache auf der Bühne selbst mehrere Stolperschritte erlitt. Alle waren der Meinung, dass mit einer wachsenden Anzahl Frauen, die in Ratssälen repräsentiert werden (ca. 40% im Kantonsratsaal), eine inklusive Sprache notwendig ist. Meinungsverschiedenheiten kamen hauptsächlich durch die Strenge, die man für die Anwendung benutzen wollte. Beispielsweise waren die Mitglieder linker Parteien eher der Meinung, dass es selbstverständlich sein sollte, genauso wie die Inklusion von Frauen in der Politik nicht allzu gross gefeiert werden sollte, da es sich um eine Selbstverständlichkeit handelt.

Was noch problematisch ist, ist die Exklusion von nicht-binären Personen sowie trans Personen. Diese, genauso wie andere Randgruppen (damit sind ausgeschlossene Personengruppen gemeint, die aber nicht unbedingt Minderheiten sind), erhalten längst nicht genug Repräsentation in der Politik. Deswegen sind viele Gesetze, die in ihrem Interesse sind, schwer umzusetzen; viele Politiker*innen aber vor allem viele Wähler*innen setzen sich oft nur für Themen ein, die sie persönlich betreffen. Ein weiteres Problem, weshalb „Randgruppen“ wie beispielsweise BIPOC-Personen, Personen aus ärmeren Verhältnissen, und die zuvor genannten Mitglieder der LGBTQI+ Gemeinschaft, nicht in der Politik vertreten sind, ist dass der Hass gegen diese Personen überwältigend sein kann. So musste eine Politikerin, Sarah Akanji, sich deswegen aus den Wahlen zurückziehen.

Es ist ein Teufelskreis: Will man sich engagieren, wird man verscheucht. Will man Repräsentation, ist diese verscheucht worden. Will man für ein progressives Gesetz wählen, welches Inklusion für LGBTQI+ (oder auch andere) Personen garantieren soll, ist es nicht möglich, da die Poltiker*innen die sich dafür eingesetzt hätten, verscheucht wurden. Kein Wunder, dass das politische Engagement so niedrig ist.

Der grösste Schritt in die richtige Richtung, angesichts solcher Tatsachen, ist „Awareness“ zu generieren. Beispielsweise durch die Organisation einer Pride Month. Damit können sich Menschen, die sich zuvor nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, bilden.

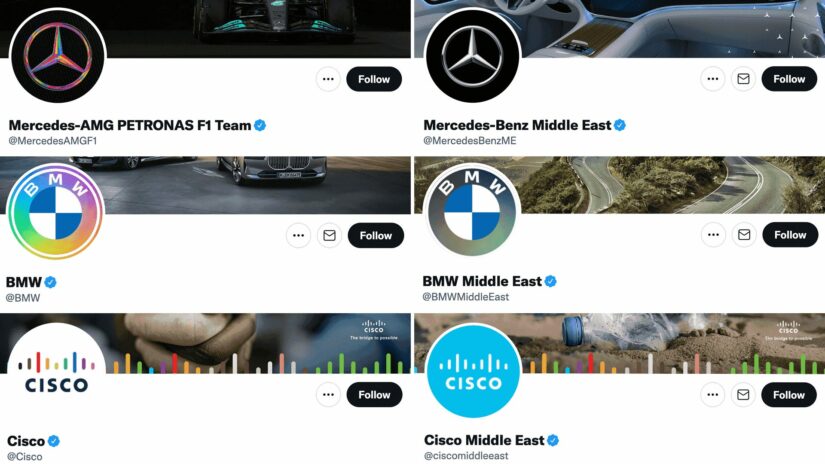

Ein weiteres Problem, welches durch mehr Awareness behoben werden kann, ist das Pinkwashing und Rainbow Capitalism. Das ist beispielsweise, wenn eine Firma ein Produkt pink oder regenbogenfarben anmalt, vor allem während Pride, um es an Frauen oder LGBTQI+ Personen zu verkaufen. Dabei geht es aber nur um das Geld. Besonders komisch (im nicht-witzigen Sinn) wird es, wenn man folgendes Bild betrachtet, was das Problem besser illustriert als Wörter es jemals könnten:

Awareness kann helfen, die Konsument*innen darauf zu sensibilisieren, sowie die eigentlichen Konzerne dazu zu bringen, sich für echte Inklusion zu bemühen. Eine ordentliche Marktforschung der Konsument*innen-Basis, wenn diese LGBTQI+ Personen beinhalten soll, würde bereits einen riesigen Fortschritt bedeuten.

Zuletzt durfte sich das Publikum ebenfalls melden. Für Studierende, die regelmässig Arbeiten schreiben müssen, war wieder der Sprachstandard ein Diskussionsthema. Die kantonsweiten Richtlinien sollten wieder für mehr Inklusion angepasst werden. Etwas zynisch meinte Andreas Bisig dazu, dass es zwar gut wäre, aber leider mit dem heutigen Klima im Kantonsratsaal unrealistisch.

Alles in allem muss man Fortschritt balanciert betrachten. Jeder Schritt nach vorne, für mehr Awareness und Inklusion, ist gut. Das heisst nicht, dass es nicht noch einen langen Weg nach oben gibt. Die Autorin sieht es optimistisch, und fühlt sich geehrt, bei den Anfängen der St.Galler Pride-Kultur dabei zu sein. Besser spät als nie.