Ob Flugzeugkatastrophen, Terroranschläge oder Z-Promis: Die Rolle der Medien in unserer Gesellschaft ist teils heftig zu kritisieren. Die mangelnde Selbstreflexion des Kommentarspaltenmobs aber auch.

Die digitale Revolution stellt klassische Medien, prisma inklusive, vor eine Herausforderung. Der Konsument hat keine Geduld mehr, morgen zu erfahren, was heute passiert ist. Wenn irgendwo in der Welt etwas Spannendes abgeht, will der Leser in Echtzeit über die Geschehnisse informiert werden. Wer sich dem verweigert, geht unter. So kommt es dann, dass Terrorangriffe heute wie Fussballspiele im Live-Ticker verfolgt werden und dass sich einst respektierte Medien wie CNN bei Live-Berichterstattungen auf wildeste Spekulationen einlassen.

Doch längst nicht nur bei «Live-Events» stehen die Medien im Kreuzfeuer der Kritik: Wieso lassen sich die Medien immer wieder für Kriegspropaganda oder Massenhysterien einspannen? Wieso schenken sie Personen wie Anja Zeidler oder Vujo Gavric so viel Aufmerksamkeit? Wieso beherrscht ein Anschlag in Paris mit elf Toten wochenlang die Titelseiten, während einer in Nigeria mit 2’000 Toten irgendwo auf Seite 3 landet?

In Wirklichkeit gibt es wohl eine Myriade an Ursachen, doch monokausal vereinfacht lautet die Antwort: Quote! Wobei hiermit natürlich nicht nur die klassische Einschaltquote, sondern alle Mechanismen der Aufmerksamkeitsmessung gemeint sind. Hat ein Artikel über Kim Kardashian einen intellektuellen Mehrwert? Nein. Wird er gelesen? Ja. Tötete die «normale» Grippe weitaus mehr Menschen als die „Schweinegrippe“? Ja. Starben in Afrika mehr Menschen an Malaria und AIDS, weil Geldmittel in Richtung Ebola abflossen, als an Ebola selbst? Vermutlich, ja. Werden die Medien beim nächsten «The Walking Dead»-Hypetrain wieder mitmachen? Logisch! Die Quote diktiert.

Bei der Selektion der Nachrichten arbeiten Medien sogar oftmals mit einer impliziten Betroffenheitsäquivalenzskala: Ein Toter in der Region hat den gleichen nachrichtlichen Stellenwert wie 10 Tote im Staat, wie 100 Tote im geografisch und kulturell nahen Ausland, wie 1’000 Tote im geografisch und kulturell entfernten Ausland. Das erscheint zwar ziemlich zynisch, doch am Ende widerspiegeln die Medien damit nur das Interesse des Lesers.

Wer beeinflusst wen?

Hier liegt die Krux der Medienkritik. Man kann die Quotenprostitution der Medien nicht kritisieren, ohne die Rolle der Heerscharen an willigen «Freiern» mit in Betracht zu ziehen. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Angebot oder die Nachfrage? Vor dem Internetzeitalter waren die Eintrittsbarrieren in das Mediengeschäft hoch, deren Produkt standardisiert, das Angebot dementsprechend limitiert. Ein paar wenige Leitmedien besassen die fast ausschliessliche Deutungshoheit und die Macht, die Aufmerksamkeit des Lesers zu lenken.

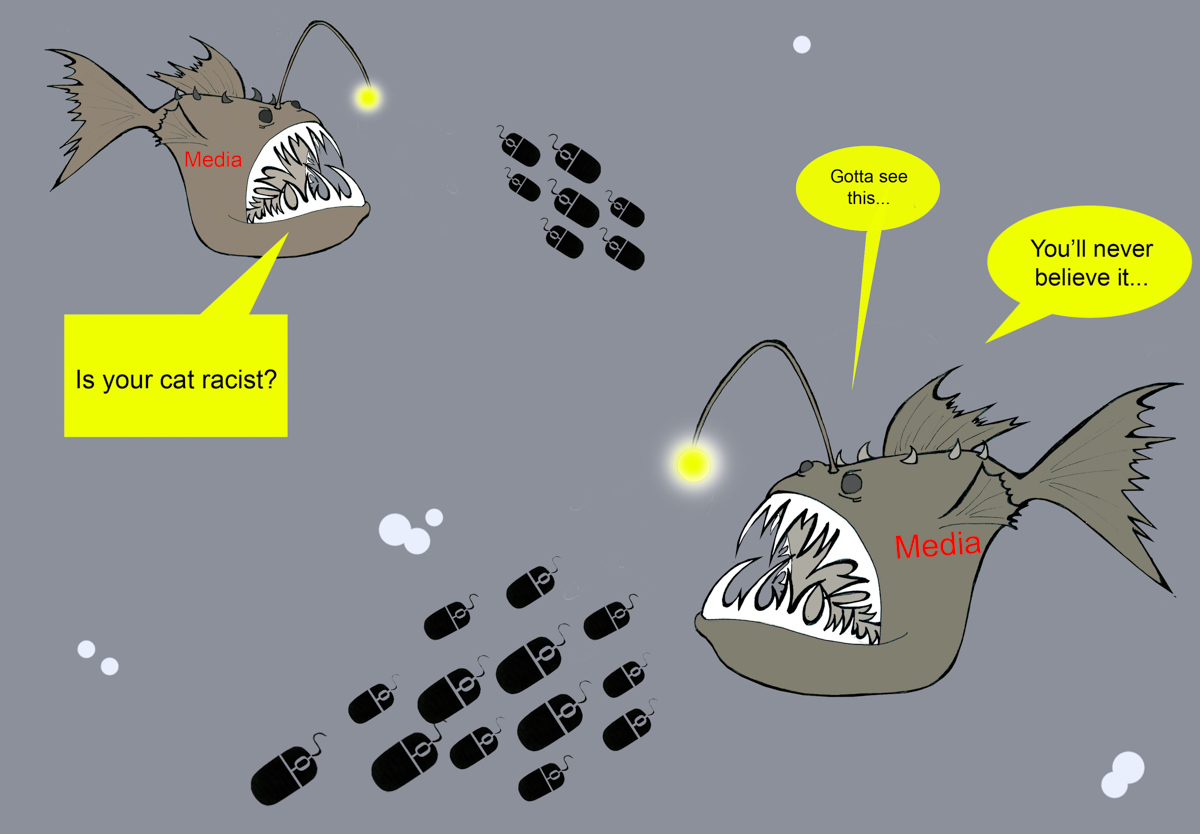

In der heutigen Informationsflut ist die Marktmacht des Konsumenten jedoch deutlich angestiegen, eine Vielzahl an nur einen Klick entfernten Konkurrenzprodukten buhlt um seine Gunst. Nicht mehr der Produzent bestimmt, was für Inhalte der Kunde konsumiert, der Konsument bestimmt mit seinen Klicks, Likes und Shares zunehmend, was die Medien produzieren. Dies betrifft längst nicht nur neue Medien wie Reddit, Digg oder 9GAG, wo die Auswahl durch den Leser ziemlich offen geschieht, sondern auch klassische Erzeugnissen wie etwa die New York Times, welche mittels Big Data Präferenzen ortet und individualisierte Nachrichten anzeigt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Journalismus Netflix, Hollywoodstudios und grossen Buchverlagen folgt und bereits bei der Produktion versucht, den statistisch vorausgesagten Geschmack des Lesers zu treffen.

Diese Inversion der Rationalitäten ist aus demokratischer Sicht sehr positiv zu bewerten, doch sie kommt nicht ohne ihren Preis. Einerseits drohen individualisierte Nachrichten den Konsumenten in einer „Filter Bubble“ gefangen zu halten: Man erfährt immer nur Nachrichten aus Bereichen, in denen man ohnehin bereits zu Hause ist. Andererseits bleibt die Klickdemokratie in Realität weit von einer Meritokratie entfernt. Bei der viralen Verbreitung zählen nicht Können oder Wissen sondern Emotionen und diese werden nun einmal durch Schwarz-Weiss-Malerei und nicht durch ausgewogene und tiefgründige Analysen ausgelöst. Sei ehrlich, hast du auf Facebook je einen Wikipedia-Artikel geteilt?

Born To Be Biased

Die richtige Frage ist also, wieso wir uns für gewisse Dinge interessieren und für andere nicht. «Der Tod eines einzelnen Menschen ist eine Tragödie, der Tod einer Million Menschen eine Statistik», soll der russische Philosoph Josef Dschugaschwili angeblich einmal gesagt haben. Ein Fisch mit einem Sackmesser im Rücken: Titelseite einer grossen Schweizer Zeitung, Top Page von 9GAG – Wut, Trauer, Empathie, viele, viele Emotionen. Hunderte Milliarden an Fischen, die jedes einzelne Jahr durch menschlichen Fischfang getötet werden? Who gives a f*ck! Diese Disparität kann mittels Neurobiologie erklärt werden. Emotionen entstehen nicht etwa im präfrontalen Cortex, wo wir bewusste Entscheidungen treffen, sondern stammen aus den älteren Teilen unseres Hirns, wie etwa der Amygdala. Emotionen sind unter dem Strich die pawlowsche Konditionierung des Bewusstseins im Interesse unserer Gene.

Es waren nun einmal keine Zahlen, sondern Menschen oder andere Tiere, welche einem früher hinter den Bäumen auflauerten oder unsere Hilfe benötigten. So kommt es dann halt, dass traurige Kinderaugen einer Hilfsorganisation nachweisbar zu einem höheren Spendenvolumen verhelfen als harte Fakten und dass ein A4-Blatt mit ausgedruckten Augen neben der Kaffeekasse die Zahlungsmoral erheblich erhöht. Abstrakte Konzepte sind einfach nicht so das Ding des limbischen Systems – Brüste, Gewalt und Gewaltsbrüste dafür umso mehr. Und Blut natürlich! Es ist kein Zufall, dass sowohl der «Blick», die «Bild» als auch die «Sun», Warnlichter und nicht zuletzt paarungswillige Frauen allesamt im „rote Chlääääid“ daherkommen. Die wenigen roten Dinge im präzivilisatorischen Leben erforderten wohl schlicht unsere Aufmerksamkeit. Die Liste an Beispielen liesse sich beinahe beliebig lange ergänzen. Der Mensch hat so viele kognitive Verzerrungen, dass HSG-Alumnus Rolf Dobelli locker noch ein Dutzend Bücher darüber schreiben könnte. Alle zu überwinden ist in absehbarer Zeit wohl unmöglich, doch wenn wir die emotionale Distanz zu Themen bewahren und einen aktiven Effort unternehmen, objektiv zu denken, ist bereits viel getan.

„The Internet Is For Porn“ lautet ein statistisch nicht ganz abwegiges Sprichwort. Am Ende ist das Internet jedoch nur eine Technologie und wir entscheiden, ob wir seine Möglichkeiten für Symphonien von Bach, philosophische Diskussionen über den Sinn des Lebens oder eben Pornos benutzen wollen. Die Verheissung der «digitalen Revolution» ist insofern falsch, als dass das persönliche Weltbild der meisten Menschen auch weiterhin nicht von Fakten, sondern von deren Biologie, Psychologie und Soziologie bestimmt wird. Doch im digitalen Zeitalter wird der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit tatsächlich einfacher denn je. Dies soll die Medien zwar ausdrücklich nicht von ihrer Verantwortung entbinden, doch Kritik an ihnen fällt zunehmend auch zurück auf ihren Absender. Du entscheidest zwischen geistigem Fast Food und extensiv hergestellten Bio-Artikeln.

Illustration Janina Abrashi