Vor dem Schweizerdeutschen haben Nicht-Muttersprachler Respekt: Verstehen klappt meist gut, sprechen trauen sich wenige. Die Uni leistet Integrationshilfe.

Wenn am Mittwochabend andere anfangen vorzuglühen, treffen sich in der Bodanstrasse eifrige Sprachschüler. Von sechs bis sieben und sieben bis acht finden hier im Sprachenzentrum die Konversationskurse «Schweizerdeutsch A1» statt. Der erste Block ist so überlaufen, dass die Teilnehmer sogar noch auf den Fensterbänken sitzen müssen. Was treibt die Leute zu einer so unchristlichen Zeit in die Uni? «Meines Erachtens ist es sehr wichtig, Schweizerdeutsch zu lernen. Wir studieren in St. Gallen, also müssen wir die örtliche Sprache kennen!», meint Florian. Noemi pflichtet ihm bei: «Verstehen, das ist das Allerwichtigste. Wenn ich eine Arbeit in der Schweiz haben will, muss ich Schweizerdeutsch verstehen.» Respekt und Höflichkeit sowie Interesse an der schweizerischen Kultur, insbesondere der Küche, nennen die Besucher als Hauptgründe. Dementsprechend sind die meisten Schüler deutschsprachige Ausländer, dazu kommen grösstenteils Westschweizer und Tessiner, ausserdem vereinzelte Exoten aus Schweden oder Russland.

Nochmal von Grund auf

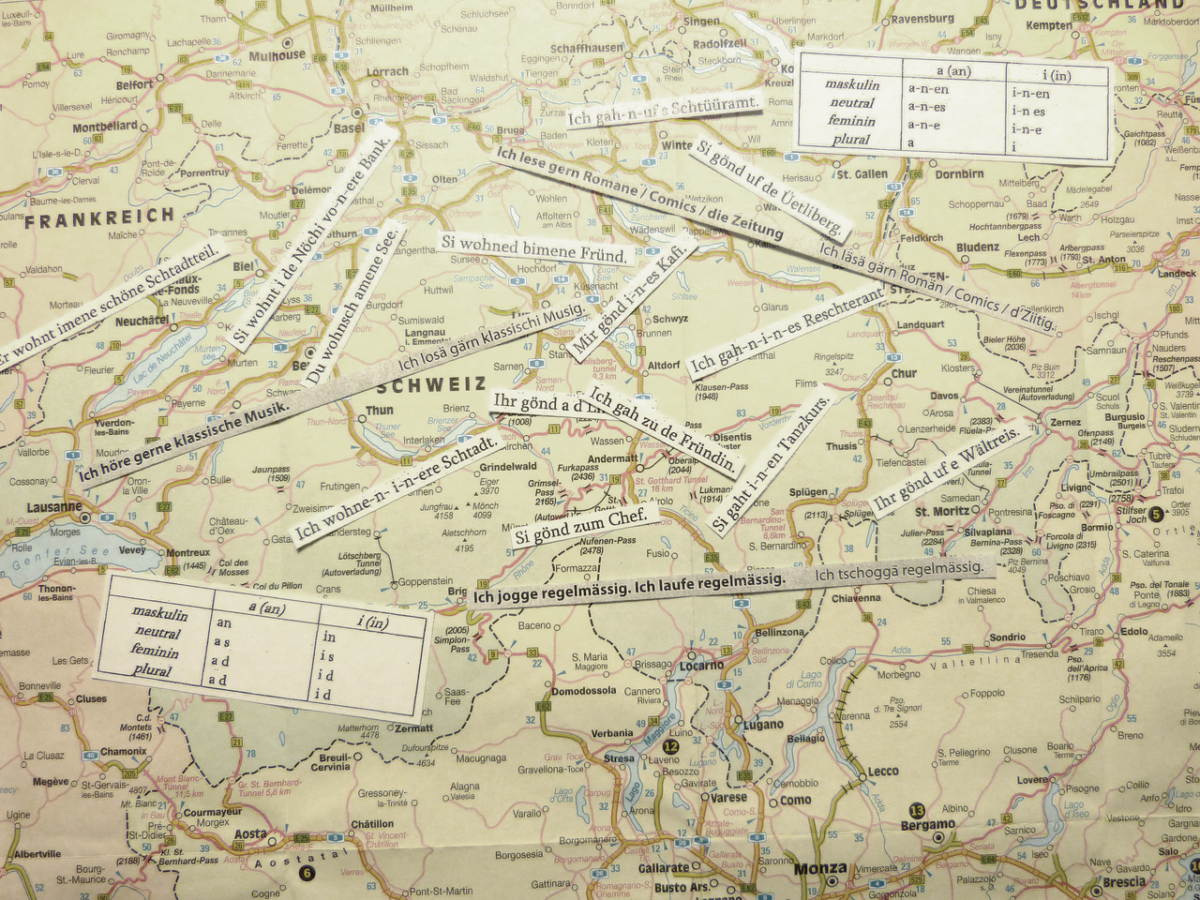

Wie wird hier also Schweizerdeutsch gelehrt? Sascha Duric, der neben dem Schweizerdeutsch-Konversationskurs am Sprachenzentrum auch schon Russisch und Kroatisch unterrichtet hat, eröffnet die Stunde mit ein wenig Theorie via Powerpoint. ‚Der’, ‚die’, ‚das’ wird zu ‚de’, ,s’, ‚d’. Und dann geht’s auch schon rein in die Praxis: Die Anwesenden mühen sich ab Schweizerdeutsche Jodel vorzulesen – natürlich nur mit studentisch-relevanten Themen: Olma, Flirten, Fitnessstudio. Keinem gelingt es auch nur einen Satz auf Anhieb korrekt vorzulesen. Wie ein Grundschüler komme ich mir vor, als wir uns dann in Zweiergruppen gegenseitig Sätze mit Präpositionen übersetzen sollen. «Ich gehe in ein Restaurant» will in meinem Kopf nicht zu dem korrekten «Ich gahn ines Reschterant» werden, Gott sei Dank teilt Sascha uns Spickzettel aus.

Schon wird’s regional. Anhand einer Mineralwasserwerbung aus Graubünden, dem Heimatkanton des Dozenten, werden wir auf sprachliche Besonderheiten der Kantone hingewiesen. Angst haben, dass die Kursabsolventen nur im Bündnerland verstanden werden, muss hingegen niemand. Gelehrt und gesprochen wird ein normiertes «Züridütsch», das aufgrund der zentralen wirtschaftlichen und medialen Stellung der Stadt als zugänglicher gilt.

Nichts fürs Transcript

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind neben der Bereitschaft zum Tragen von Opportunitätskosten, die einem kaum ein Arbeitgeber entschädigt, vor allem solide Hochdeutschkenntnisse. Nur neun Lektionen gibt es pro Semester, da ist es wohl vermessen den Interessierten, aber Unvorbereiteten, gleich zwei Sprachen beibringen zu wollen.

Diesen Hinweis ignorieren aber einige Schüler gerne: «I want to improve my German but regular German courses are during the lectures of the English Assessment track.» Als eine andere Schülerin während

des Kurses den Überblick im ger-

manisch-alemannischen Präpositionen-Dschungel verliert, hilft der Dozent kurzerhand auf Russisch aus.

Bei so viel Schweiss und Tränen sollte es doch eigentlich ECTS-Punkte für diese Leistung geben. «Das wäre natürlich genial!», meint Sascha; linguistisch zu begründen wäre es wohl auch, jedoch stellt sich die Frage nach dem Sprachnachweis und dem Richtig und Falsch. Er verweist darauf, dass ein historischer Prozess der Vereinheitlichung der Sprache, wie etwa im Niederländischen, für das Schweizerdeutsche nie stattgefunden habe. Die grosse Distanz zwischen gesprochener Sprache und Schweizer Hochdeutsch erspart damit den Kursbesuchern wohl zumindest das Pauken.