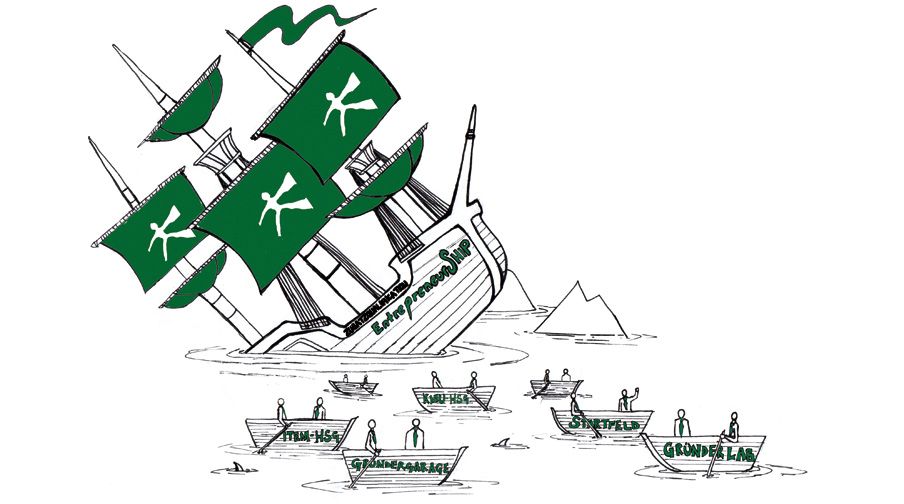

Nach zwei Durchgängen hat sich die raue Realität der HSG der Zusatzqualifikation Entrepreneurship ermächtigt und ihren Untergang besiegelt. Ein Nachruf.

Seit September 2011 ist das Bildungsangebot der HSG um einen Punkt ärmer, das Center for Entrepreneurial Excellence (CEE) beendete offiziell nach einer äusserst unsicheren, von Schwierigkeiten geplagten, Zeit seine Tätigkeit. War die dort angebotene Zusatzqualifikation Entrepreneurship einst die Anlaufstelle für Unternehmertum an der Universität St. Gallen, liegt nun die Vermutung nahe, dass das Scheitern des Programms einem Ende von Entrepreneurship gleichkommt. Glücklicherweise ist dies nicht der Fall, Unternehmertum besitzt weiterhin dank Einrichtungen wie dem Entrepreneurship Campus einen hohen Stellenwert an der HSG. Dennoch hat der Verlust die Angebotsstruktur nachhaltig verändert. Gleichzeitig wirft das Ende die Frage nach der Verlässlichkeit und Geradlinigkeit der Universität St. Gallen in ihren Zielen auf. Zweifelsohne ist die Erwartungshaltung von studentischer Seite an die HSG aufgrund ihres ausgezeichneten Rufs sehr hoch. Wir Studierenden erwarten viel: grandiose Lehre, gute Berufsaussichten, umfassendes Lehrangebot sowie weitreichende, individuelle Möglichkeiten. Man kann sagen, die HSG erfüllt diese Erwartungen. Doch noch darüber hinaus erwarten wir von der Universität auch eine gewisse Verlässlichkeit in ihren Entscheidungen, ansonsten ist alles oben genannte irgendwie variabel, unpassend und fragil.

Wie passt es dann bei solch einem Verständnis ins Bild, dass eine Zusatzqualifikation initiiert wird, die nach zwei unsicheren Jahren verschwindet, trotz hohem Interesse und nachweisbaren Ergebnissen? Um beurteilen zu können, ob dieser Sachverhalt einer universitären Leitidee von verlässlicher Bildungseinrichtung entgegenläuft, durchleuchtet prisma die Geschichte der Zusatzqualifikation mitsamt ihrer Schwierigkeiten und Intentionen von vorne.

Die Geschichte von Anfang

Unter dem Rektorat Ernst Mohr begann eine Entwicklung, die dem Bildungsangebot der HSG einen weiteren Aspekt hinzufügen sollte: die Lancierung von Entrepreneurship an der Universität St. Gallen. Die Ausgangslage war verglichen mit heute düster: Unternehmertum und Angebote dazu waren an der HSG kaum verwurzelt. Aus diesem Grund wurde eine studentische Arbeitsgruppe damit beauftragt, die Umsetzung von Entrepreneurship-Programmen an anderen Universitäten zu analysieren, um herauszufinden, welche Schritte die HSG in diesem Gebiet erfolgreicher machen würde. Resultat der Arbeit waren drei Kernelemente: eine Zusatzqualifikation, Speaker Series (sogenannte Trigger Events, die Studierende mit Experten zusammenbringen), sowie persönliche Begleitung und Coaching. Diese Punkte sollten Unternehmertum in die Universität implementieren. Relativ rasch wurde dieses Wissen dann umgesetzt und per Rektoratsbeschluss, an einer Vielzahl sonstiger Gremien vorbei, in einem geeignetem Programm zusammengefasst: der «Zusatzqualifikation Entrepreneurship». Daseinsberechtigung für das Programm war also die Tatsache, Unternehmertum an der HSG zu entwickeln, beziehungsweise zu fördern.

Die Qualifikation wurde dann im Rahmen des Center for Entrepreneurial Excellence, kurz CEE, unter Leitung von Prof. Christoph Müller lanciert und angeboten. Im Herbst 2008 wurde das CEE-HSG, innerhalb des KMU-Instituts, unter besonderer Initiative des HSG-Alumni Beirats und mithilfe einer Startfinanzierung der Universität gegründet. Die konkrete Umsetzung sah anfangs ein vier Semester dauerndes ausser-curriculäres Programm vor, das selbsttragend und demnach für die Studierenden kostenfrei sein sollte. Schliesslich sollten die Absolventen mit einem Zusatzzertifikat ausgezeichnet werden. Den Programmschwerpunkt bildeten Veranstaltungen zum Thema Entrepreneurship, genauso wie praktische Projektevents und Begleitseminare, bei denen Anregungen zu eigenen Firmengründungen geliefert wurden. Der Austausch mit Experten stand bei diesen Veranstaltungen im Mittelpunkt. Doch trotz des hehren Ziels, aus dem heraus sich das Projekt entwickelte, sowie der eigentlich bestehenden Rückendeckung des Rektorats war es bereits seit Beginn von einer Vielzahl Problemen geplagt. Probleme, so schwerwiegender Art, dass das Programm nach zwei mehr oder weniger erfolgreichen Durchgängen ad acta gelegt wurde. Vordergründig bleibt die Frage nach dem «Warum», doch dazu müssen zuerst die Umstände erläutert werden.

Hindernisse säumen den Weg

In der Geschichte des Programms gab es durchweg Finanzierungsschwierigkeiten. Die erste Durchführung war zwar noch kostenfrei und komplett fremdfinanziert, doch schon bei der zweiten Durchführung traten Probleme auf, die Rede war von bis zu 5000 CHF Kosten pro Teilnehmer (bei 60 möglichen Anmeldungen). Glücklicherweise wurden dank verschiedener Bemühungen diese Beträge gedrückt. Zum einen wurde die Dauer der Veranstaltung reduziert und auf zwei Semester angelegt. Zum anderen wurden verschiedene externe Finanzierungsquellen zu Hilfe genommen. Alumni, Stiftungen und Unternehmen zahlten einen Anteil, sodass für Studierende letztlich noch gesamthaft 15000 CHF selbstständig zu tragen waren. Das wurde jedoch bewältigt und die Fortsetzung des Programms war gesichert.

Der dritte Durchgang scheiterte schliesslich aber komplett aufgrund mangelnder Finanzierung, und zwar obwohl bereits die Hälfte der Kosten gedeckt waren. Für die andere Hälfte fand sich jedoch kein Pate, der sonst so engagierte Alumni-Beirat bestand seit Ende 2010 nicht mehr, die Studierenden wollten den Betrag nicht zahlen, und auch die Universität intervenierte nicht.

Schlussendlich gab es also zwei Durchführungen der Zusatzqualifika- tion Entrepreneurship, die gemeinsam im Frühjahrssemester 2011 ihren Abschluss fanden. Die unsichere Finanzierunslage wurde weiter noch ergänzt von organisatorischen Ungewissheiten. Den Studierenden wurden für die Kurse keine Credits gewährt. Das war bereits von Beginn an klar; verwunderlich ist aber, dass die HSG-Veranstaltung an anderen Universitäten wie Babson oder der TU München angerechnet wurden.

Ausserdem sollte der Projektverantwortliche Müller eine neue Stelle als Rektor an der Universität Hohenheim antreten. Der geplante Wechsel hätte eine Lücke in die Organisation der Veranstaltung gerissen. Da man sich aber doch nicht einigen konnte fand kein Wechsel statt.

Ende trotz Mehrwert

Alles in allem ist es also durchaus logisch und legitim, das Ende des Programms als Resultat der vielen Schwierigkeiten zu betrachteten. Doch eine Vielzahl an Punkten hätte auch für den Erhalt gesprochen. Denn der Andrang auf das Programm war hoch; für die erste Durchführung wurde extra ein Testverfahren eingeführt, dass die geeignetsten Kandidaten aus den knapp 250 Bewerbern herausfiltern sollte. Ebenso war die Meinung der von prisma befragten Absolventen durchgehend äusserst positiv. Das mag überraschend sein, wo man doch meinen könnte, dass derlei Finanzierungsunstimmigkeiten auch über die Qualität des Programms an sich Aufschluss geben könnten. Das ist jedoch falsch. Die Auswahl ist nicht repräsentativ, doch Zitate wie «prägendste Zeit an der HSG» oder «einziger Grund, wieder den Master an der HSG zu machen» sprechen deutlich für die Beliebtheit und den Mehrwert, den die Zusatzqualifikation bei den Studierenden erschaffen hat. Auch belegte eine Dissertation von Michael Lorz die direkte Verbindung zwischen dem Programm und einer besseren unternehmerischen Leistung, unabhängig von der Programmdauer. Das Ziel, Unternehmertum an der HSG zu fördern, erfüllte das Programm also zweifellos. Zum anderen erfolgte die Etablierung von Entrepreneurship auf direkten Wunsch des Rektorats Mohr, die Umsetzung ist deshalb von universitären Interessen und sollte deshalb rein logisch nicht nur auf Ebene des Instituts ablaufen.

Es kann also festgehalten werden, dass zwar Probleme bestanden, das Ziel, Unternehmertum zu fördern aber durchaus erreicht wurde. Dieser Sachverhalt verkompliziert noch die Fragestellung nach dem «Warum». Hätte nicht einfach die Universität die Finanzierung übernehmen können, um so den Mehrwert, der innerhalb der universitären Zielsetzung lag, zu erhalten?

Unternehmertum heute

Das wäre möglich, warum das nicht der Fall ist, kann auch hier nicht endgültig und schlüssig beantwortet werden.Die einen vermuten eine generelle Abneigung des neuen Rektorats gegenüber Unternehmertum. Mit Entrepreneurship lassen sich nun mal keine Sponsoren finden, im Gegenteil führt es eher zu einem «Mehr» an Konkurrenz für etablierte Unternehmen. Doch dieses Argument ist mangelhaft, denn wie die momentanen Entwicklungen zeigen, fördert die Universität Unternehmertum an der HSG weiterhin massgeblich. Die jetzige Situation sieht nämlich so aus, dass das alte KMU-Institut, welches mit dem CEE betraut war, mit dem ITEM-Institut und dem Gründer Lab den neugegründeten Entrepreneurship Campus bildet, in dem alle Entwicklungen in diesem Bereich gebündelt werden. Verschiedene Bemühungen zeigen, dass Unternehmertum als wichtiger Punkt auf der Agenda betrachtet wird. Neue Lehrstellen wurden besetzt und eine grosse Anzahl interner und externer Initiativen und Projekte machen das vielfältige Angebot für Jungunternehmer an der HSG aus. Theoretische Vorlesungen, Projekte und Inkubatoren stehen den Studierenden in allen Bereichen zur Seite und bilden das Fundament für eine Vielzahl studentischer, unternehmerischer Entwicklungen.

Doch der Charakter der Veranstaltungen lässt die Neuausrichtung ein wenig merkwürdiger erscheinen: theoretische Vorlesungen, praktische Seminare, Expertenvorträge. Eben genau das Angebot, das auch die Zusatzqualifika-tion ausmachte.

Es wird also erst ein aufwändiges Projekt initiiert, nur um es dann verdursten zu lassen und auf anderem Weg so ziemlich das Gleiche in einer anderen, loseren Form anzubieten. Zwar bietet der Entrepreneurship Campus den Studierenden die Möglichkeit, sich in unternehmerischen Belangen weiterzuentwickeln; die Konzentration an Angeboten, welche die Zusatzqualifikation versammelte, fehlt aber.

Ein an der HSG kursierendes Gerücht, das alle Fakten treffend vereint, geht davon aus, dass eine generelle Abneigung des neuen Rektorats, nicht gegenüber Unternehmertum, aber gegenüber der Zusatzqualifikation bestand. Idealen Nährboden findet sie im Nichterscheinen von Prof. Bieger bei der Graduationsfeier der Absolventen. Zwar klingt es leicht verschwörerisch, doch ansonsten vereint diese These alle relevanten Punkte: Sie erklärt die Neuorientierung durch personelle Neubesetzungen sowie die mangelnde Intervention der Universität. So ist der daraus resultierende Schluss, dass die Zusatzqualifikation in der Form einfach nicht mehr gewünscht war. Ob dieses Gerücht der Wahrheit entspricht, oder es eben wirklich die mangelende Finanzierung war, oder ein Mehrwert, der in der momenten Situation gesehen wird, kann hier nicht nicht endgültig gesagt werden. Was bleibt ist, dass für uns Studierende Unternehmertum auch mit dem Ende der Zusatzqualifikation erhalten bleibt. Doch der ganzheitliche Ansatz, den das beendete Programm bot, und der nun fehlt, mag von manchen beklagt werden.