Beim Finale der Not-a-Boring-Competition Anfang September erzielte Swissloop Tunneling mit der Tunnelbohrmaschine «Groundhog Alpha» den zweiten Platz. Auch wurde ihnen der Innovations- und Designaward für das innovativste System und Design überreicht. Das offizielle Team der ETH, bei dem auch Studierende der HSG mitwirken, hat damit das unfassbare geschafft und will nun noch weiter: Den Status quo im Tunnelbau revolutionieren.

Die zwölf Finalisten, auch «Digging Dozen» genannt, wurden aus anfangs über 400 teilnehmenden Bewerbern ausgewählt und durften ihre Interpretation einer Tunnelbohrmaschine in Las Vegas vorstellen. Auch Swissloop Tunneling zählte zu den Glücklichen und trat mit «Groundhog Alpha» die Reise ins sonnige Kalifornien an. Am zweitletzten Tag zogen dann schlussendlich nur noch zwei Teams, TUM Boring der TU München sowie Swissloop Tunneling, in die letzte Runde weiter. Diese erkor den Gesamtsieger des Wettbewerbs: Wer schneller einen 30 Meter langen Tunnel mit einem halben Meter Durchmesser bauen kann. Auch wenn es am Schluss nicht für den obersten Podestplatz reichte, kann das Team von Swissloop Tunneling mehr als stolz auf seine Leistung sein, denn das selbst entwickelte System kann sich sehen lassen.

Mit einem Linersystem, welches es ermöglicht eine Tunnelröhre mittels 3D-Druck zu fabrizieren, wird eine pausenlose Vortriebsbewegung möglich. Dabei wird ein Polymergemisch auf die Tunnelwand aufgetragen, wo es aushärtet. Der Vortriebsmechanismus stützt sich anschliessend an der neuen Tunnelröhre ab, wodurch sich «Groundhog Alpha» unermüdlich vorwärtsbewegen kann.

Nach diesem Erfolg will Swissloop Tunneling in den nächsten Jahren das volle Potenzial seiner Tunnelbohrmaschine ausschöpfen. So sind bereits weitere Evolutionsstufen geplant, um zukünftig den Hyperloopdurchmesser von vier Metern zu erreichen.

Interessiert? Dann nichts wie ran an die Schaufeln – oder die Tastatur. Bis zum 10. November können sich HSG Studierende mit Interesse an interdisziplinären Projekten für verschiedene Positionen im SLT-Team bewerben. Ob Marketing & Kommunikation, Partnership, Projektmanagement oder Design – auch ohne Vorkenntnisse darf man sich gerne mit seinem CV an Theresa (Mail: theresa.lanschutzer@swisslooptunneling.ch) wenden und Fragen klären.

Mehr Infos unter: https://swisslooptunneling.ch

Wir sind bereits gespannt auf die neuen Projekte des Teams und wünschen viel Erfolg!

Oberstleutnant Jorge Sión ist Militärberater und Leiter der Militärischen Verbindungsstelle der Universität St.Gallen, kurz MilVrb HSG. In seiner Funktion berät er Studierende und Mitarbeitende der Universität St.Gallen in allen Angelegenheiten rund um das Thema „Dienst leisten“, sei dies Zivil- oder Militärdienst, und das Vereinbaren von Studium und Bürgerpflicht. Im ersten Teil des Interviews mit prisma erzählt er, mit welchen Gerüchten und Klischees er in seiner Tätigkeit am häufigsten konfrontiert wird.

Wie so oft ist die Universität St.Gallen auch im Hinblick auf ihre militärische Verbindungsstelle ein besonderer Fall. Obwohl jede Hochschule und Universität in der Schweiz eine solche Beratungsstelle, wohlgemerkt laut einem Bundesmandat, den Studierenden zur Verfügung stellen muss, ist das HSG-Pendant schweizweit einzigartig. Im Gegensatz zu einer „gewöhnlichen“ Beratungsstelle ist die MilVrb HSG, liebevoll auch „kleines Personelles der Armee“ genannt, eine eigene, spezifische Anlaufstelle für Fragen militärischer Natur. Anders als an den meisten Universitäten liegt die Verantwortung für die Beratungsstelle nämlich nicht bei einer Person, welche dies ohne militärischen Hintergrund oder fundiertes Fachwissen als Nebentätigkeit nebst ihrer eigentlichen Position als Assistenz oder Administration ausübt, sondern bei einem erfahrenen Stabsoffizier. Der Hauptunterschied liegt dabei in der persönlichen Beratung und Expertise von Oberstleutnant Sión, der sich mit über elf Jahren Berufserfahrung in der Schweizer Armee sowohl in der akademischen, wie auch in der militärischen Welt bestens auskennt.

Sión legt besonders grossen Wert auf eine gezielte, individuelle Beratung, damit die Dienstpflicht für die Studierenden bestmöglich mit den jeweiligen Vorstellungen und Erwartungen an das Studium vereinbar ist und keine bösen Überraschungen auftreten.

Gesunder Menschenverstand, eine gute Recherche und das frühzeitige Ausarbeiten konkreter Fragen und Vorschläge seien die Grundrezeptur für eine fruchtbare Beratung, so der Oberstleutnant. Es brauche aber auch Verständnis für die Armee, das Milizsystem der Schweiz und die damit einhergehenden Bürgerpflichten – gleichzeitig könne man diese auch zu seinem persönlichen Vorteil nutzen und daraus Lehren und Erfahrungen fürs Leben gewinnen. Trotz der medialen Aufmerksamkeit und der Digitalisierung und Modernisierung der Informationsbeschaffung halten sich einige Mythen hartnäckig. Nachfolgend eine Top-5 der grössten Mythen rund um Studium und Dienstpflicht.

Mythos 1: Das Studium geht vor!

Wahrheit: Das Studium ist planbar, Militärdienst nicht – sich also frühzeitig informieren und planen.

Mythos 2: Der Dienst ist auch problemlos nach dem Bachelor- oder Masterabschluss möglich.

Wahrheit: Nein – jede Situation ist anders, also gilt dies nicht als allgemeine Regel.

Mythos 3: Wenn ich nicht ins Militär will, zahle ich halt…

Wahrheit: Nein – zwischen «untauglich», «doppelt untauglich», Militärdienst und Zivildienst gibt es so einige Unterschiede. Geld ist in diesem Fall keine Lösung.

Mythos 4: Wenn das Militär nicht will, gehe ich halt zum Zivildienst.

Wahrheit: Zwischen Plan und Realität besteht ein grosser Unterschied. Die Möglichkeit existiert je nach Person, während dem Übergangsprozess bleibt man aber militärdienstpflichtig, also aufgepasst!

Mythos 5: Dann mache ich lieber ein soziales Jahr im Ausland.

Wahrheit: Eine Schildkröten-Auffangstation auf Galapagos mag zwar verlockend klingen, jedoch erfüllt sie den Aspekt der Bürgerpflicht zu Gunsten der Schweiz nicht so wirklich.

Sollte sich durch diese Mythen nun jemand angesprochen fühlen, so lohnt sich eine Visite bei der Militärischen Verbindungsstelle der Universität St.Gallen.

Unter dem Link (https://www.unisg.ch/de/universitaet/hsgservices/beratung/beratungsstellen/militaerische-verbindungsstelle) finden sich weitere Informationen zum Militär- und Zivildienst und deren Vereinbarkeit mit dem Studium an der HSG. Für konkrete Fragen, das Klären von Unklarheiten oder ein persönliches Beratungsgespräch tritt man am besten direkt über die E-Mail Adresse der MilVrb HSG (milvrb@unisg.ch) mit Oberstleutnant Sión in Kontakt, oder erreicht diesen jeweils dienstags von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr unter der Telefonnummer +41 71 224 73 43.

Eine Fortsetzung und ausführliche Beantwortung der Top-Mythen erscheint in der nächsten prisma Ausgabe im Dezember 2021.

Die Antwort: Sieben, fünf BWL-Studierende, ein VWL-Student und eine Rechtsstudentin. Auch wenn die Truppe von Swissloop Tunneling aus einer knappen halben Hundertschaft von Teammitgliedern besteht, es sind dennoch die sieben HSG-Studierenden, die aus der Armada an Maschinenbauern, Elektro- und Bauingenieuren der ETH, EMPA und anderen Institutionen herausstechen. Doch wofür benötigt das Team einen Tunnel und was soll an dem Loch in der Erde denn überhaupt so zukunftsweisend sein?

Mit dem Aufgriff der Idee eines Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem, dem sogenannten «Hyperloop», trat Tech-Mogul und Multimilliardär Elon Musk im Jahr 2013 eine Lawine los. Die Vision, Menschen in Kapseln, in Fachkreisen «Pods» genannt, mit annähernder Schallgeschwindigkeit durch luftleere Tunnels innert kürzester Zeit von A nach B reisen zu lassen, sollte nach jahrzehntelangen Diskussionen nun endlich Wirklichkeit werden. Von einem Wettbewerb angespornt sollten die hellsten Köpfe unter den Studierenden aus aller Welt die Zukunft der Mobilität erschaffen. Aus diesem Grund wurde auch Swissloop, die studentische Initiative des Schweizer Wettbewerbsteams, gegründet. Das Team, welches 2019 im Finale des Wettbewerbs mit ihrem Pod „Claude Nicollier“ einen sensationellen zweiten Platz von anfangs über 400 Teilnehmenden erreichte, hatte aber lediglich den Aspekt des «Transportes» gelöst. Nachdem der Wettbewerb für die Pods derartig beliebt war, begann die nächste Etappe, der Tunnelbau-Wettbewerb. Was sich zu Beginn trivial anhören mag, entpuppt sich als eine wahre Mammutaufgabe: Schnell, effizient und möglichst kostengünstig Tunnel für die Hyperloop-Strecken zu bauen. In diesem Kontext erscheint auch das Ziel, schneller als die aus der TV-Serie Spongebob bekannte Schnecke Gary zu sein (in etwa 1 cm/s, also 0.036 km/h), weitaus ernster und ambitionierter als man zuerst vermuten möchte. Doch durch die Wettbewerbe konnten schon einige Erfolge verzeichnet werden. Neben revolutionäreren Antrieben und brillanten Ideen brachte dieser studentische Thinktank schon einiges an Innovation hervor und das Ziel scheint nun erstmals in greifbarer Nähe zu liegen.

Und wie der Traum funktioniert! Das Team von Swissloop Tunneling ist in vollem Tempo dabei, die grossen Fussstapfen seiner Swissloop Kolleginnen und Kollegen aus dem Jahr 2019 zu füllen. Aus den erneut über 400 Teilnehmenden hat sich das Team bereits gemeinsam mit elf weiteren Teams für das Finale Anfang Herbst 2021 qualifiziert. Die «Digging Dozen», wie die zwölf Finalisten auch genannt werden, dürfen diesen Herbst in Nevada ihrem Traum in echt nachjagen und in einem 30 Meter langen Teststück zeigen, was ihre Tunnelbohrmaschine zu leisten, oder besser gesagt bohren, imstande ist. Bei den sieben HSG-Studierenden laufen dabei einmal mehr alle Fäden im Hintergrund zusammen. Nach der Gewinnung von Sponsoren, dem Organisieren von Teilen und Genehmigungen und zahlreichen weiteren administrativen Aufgaben im Verlaufe des Wettbewerbs muss das HSG-Team nun einmal mehr sein organisatorisches Können, seine Managementqualitäten und sein rechtliches Kalkül unter Beweis stellen. Die kostbare Tunnelbohrmaschine, eine Unmenge an Equipment, Ersatzteilen und Zubehör, das gesamte Team sowie eine komplette Filmausrüstung sollen sicher, fristgerecht und planmässig in den USA ankommen – die Reiserestriktionen unter der Corona Pandemie sind dabei noch das kleinste Problem. Der Motivation der sieben scheint dies aber geradezu einen Schub zu verpassen: «Tatsächlich etwas machen, etwas verwirklichen» sagen sie, sei ein unglaublich starker Antrieb. Von Nachhaltigkeit über interdisziplinäres Arbeiten und die Verwirklichung einer Vision, die intrinsische Motivation der sieben scheint ebenso vielfältig wie ihre Interessenbereiche. Obschon der Grossteil von ihnen mit Technik, Elektronik oder Robotik vor dem Beginn des Grossprojektes wenig bis gar nichts am Hut hatte, sie lernen allesamt tagtäglich dazu. Die Zusammenarbeit mache die Arbeit am Wettbewerb aus, man lerne als BWL- oder Rechtsstudierende unglaublich viel über Technik und Elektronik, darf offen seine Ideen und Bedenken äussern und wird dabei auch immer von den anderen ernstgenommen. Im Gegenzug lernen die zahlreichen ETH-Studierenden viel über den geschäftlichen Aspekt – Vorurteile gegenüber HSG-Studierenden existieren schlichtweg nicht, berichten allesamt begeistert.

Am 29. Juni wurde die fertige Maschine, vor ihrer Verschiffung in die USA, den Sponsoren und wenig später der Öffentlichkeit präsentiert. Kurz nach der Prüfungsphase im Juli war es dann so weit und die Maschine mit dem «Groundhog Alpha» machte sich auf den Weg in die USA zum Finale der «NOT-A-BORING COMPETITION». Wer dieses hautnah mitverfolgen möchte, kann dies im geplanten Livestream bequem von zuhause aus tun. Genaue Details zum Wettbewerb und der Maschine finden sich auf der Website von Swissloop Tunneling (www.swisslooptunneling.ch), ebenso wie Illustrationen und Pläne der Maschine und einer detaillierten Beschreibung des weiteren Verlaufs des Wettbewerbs. Für Interessierte empfiehlt sich zudem die aktuelle Folge des «HSG Student Podcast» (https://hsg-student-podcast.captivate.fm), bei welchem das Team diesen Freitag, 13.08.2021, zu Gast ist und Studierenden Reporter Andreas interessante Einblicke gibt. Mittlerweile ist sogar die Universität auf den erfolgreichen Verein aufmerksam geworden und unterstützt das Vorhaben finanziell als Gold Partner. Und wer weiss, vielleicht gibt es ja schon bald einen Hyperloop in St. Gallen – wir drücken die Daumen.

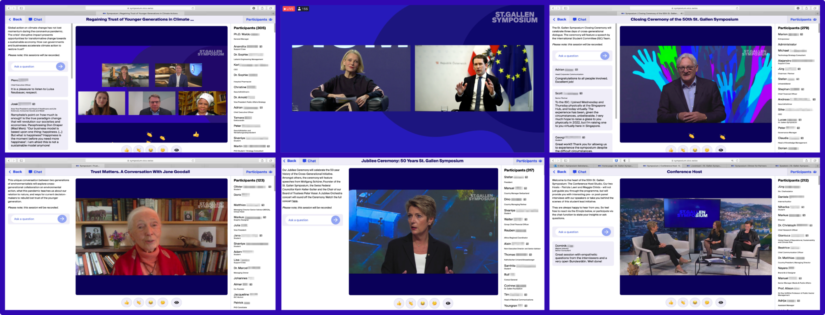

Was normalerweise ein lokaler Grossanlass in St. Gallen und Umgebung ist, musste dieses Jahr den Umständen entsprechend hauptsächlich virtuell stattfinden. Trotz allem, der Motivation des knapp 30-köpfigen ISC-Teams und der über 200 Helferinnen und Helfern schien die herausfordernde Situation geradezu einen Schub zu verleihen. Dies spürten offensichtlich auch die mehr als 2’000 Teilnehmenden, deren Feedback von «fantastischer Event» über «grossartige Organisation» bis hin zu «inspirierende Diskussionen» und «die beste online Konferenz überhaupt» das Team des Symposiums nur in den höchsten Tönen lobte.

Nunmehr zum 50. Mal von Studierenden für Führungskräfte und die Generation zukünftiger Entscheidungsträgerinnen und -träger auf dem Campus der HSG organisiert, bleibt die «goldene Hochzeit» von Symposium und HSG ganz besonders in Erinnerung. Wo sich in vergangenen Jahren eine Zeltstadt gegen Himmel reckte, fand sich dieses Jahr lediglich ein Durchgang um die wenigen Speaker vor Ort vom Regen geschützt zu ihren Studios zu geleiten. Desinfektionsspender, welche wie Pilze aus dem Boden schossen, FFP-2 Masken und ausgeklügelte Contact-Tracing Tracker sowie eine Armada an Sicherheitsleuten, die jeden Schritt überwachten und die Einhaltung der Hygienemassnamen streng nachverfolgten, sorgten dafür, dass sich die Menschen auf dem Campus mehr als nur sicher fühlten. Die «Guardians of the future», wie Wolfgang Schürer das Team und die helfenden Hände des 50. St. Gallen Symposium nannte, hatten nach monatelanger, intensiver Arbeit und Planung das unmögliche vollbracht: Das 50. St. Gallen Symposium stellte seine Vorgänger nicht nur zahlenmässig in den Schatten, sondern vermochte auch der Welt zu zeigen, wie digitale Konferenzen im Jahr 2021 trotz widriger Umstände aussehen können.

Ebenso hochkarätig wie die Liste der Teilnehmenden waren deren Diskussionen. Unter dem übergeordneten Thema «Trust Matters» blieb besonders die Diskussion «Regaining the Trust of Younger Generations through Climate Action» in der Erinnerung der Zuschauenden. Die fünf Podiumsteilnehmenden, eine bunte Mischung aus Umweltaktivistinnen und Vorsitzenden von gigantischen Firmenimperien und Weltkonzernen, schafften es in ihrer 45-minütigen Diskussion, alle in den Bann einer nachhaltigen Zukunft zu ziehen und sich ernsthafte Gedanken zur Vergänglichkeit von Ressourcen und dem eigenen Lebensstil zu machen.

Das St. Gallen Symposium fungiert nunmehr seit einem halben Jahrhundert als Sprachrohr für aktuelle Themen und bietet damit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eine Kommunikationsplattform. «Sie bekommen, was Sie bereit sind zu investieren» beschrieb Christian Sutter, Präsident der ISC-Alumni, die Konferenz und ihre wichtigen Dialoge. Und genau dies machte das 50. ISC-Team, die Studierenden investierten – und dies nicht zu knapp. Ein Jahr ihrer Zeit widmeten sie der Umsetzung des Grossprojekts, legten dafür extra ihr Studium auf Eis und stampften mit vereinten Kräften eine internationale, virtuelle Konferenz aus dem Boden, wie sie St. Gallen noch nie gesehen hatte.

Die Liebe zum Detail ging dabei nie vergessen. Zwischen einer Allee aus feinsäuberlich herausgeputzten, prächtigen Topfpflanzen hindurch, vorbei an der geräumigen, beheizten Bar in einem Zelt vor dem Haupteingang des Hauptgebäudes, bis hin zu den zahlreichen Studios, Arbeitsplätzen und den Presse-Büros – der Campus der HSG erstrahlte trotz mehrheitlich strömendem Regen in prächtigem Glanz und eine umtriebige, energiegeladene Stimmung lag in der Luft. Auf dieses einzigartige Ambiente mussten die Teilnehmenden zuhause vor ihren Bildschirmen aber keineswegs verzichten. Dank der eigens konzipierten Konferenzplattform PLATO, sozusagen ein virtueller HSG Campus mit Blick auf Hauptgebäude, Aula, Bar und Infostände, bleibt auch den virtuell teilnehmenden Gästen das 50. St. Gallen Symposium ganz speziell in Erinnerung. Sogar das Hauptgebäude konnte man betreten, sich eine Diskussion aus einem der Zimmer aussuchen und virtuell in die Welt der Universität eintauchen. Alles in allem hat sich die zweijährige Symposiums-Pause seit 2019 mehr als nur gelohnt und lässt trotz anhaltender Pandemie die Vorfreude auf das nächste Symposium und seine Möglichkeiten steigen.

Besonderer Dank für diesen Einblick in die Welt des St. Gallen Symposium geht an: Vivian Bernet, Melanie Monstein, Leonardo Winzap und Corinne Woodtli

START Global, eine Studierendeninitiative der HSG, veranstaltet seit nunmehr 25 Jahren alljährlich den START Summit, die schweizweit grösste Start-up Konferenz und Europas grösste, studentisch-organisierte Unternehmerkonferenz. Mit dem direkt vorher stattfindendem START Hack, einem Programmier-Wettkampf welcher Design, Programmier-Kenntnisse und innovative Geschäftsideen vereint, hat sich die Konferenz zu einem veritablen Grossanlass gemausert.

Wo sich für gewöhnlich während dem mehrtägigen Summit UnternehmerInnen, InvestorInnen und innovative Ideen nur so drängen, spannende Diskussionen geführt und neue Beziehungen geknüpft werden, herrscht dieses Jahr gähnende Leere – die Olma Hallen bleiben zum 25. Summit menschenleer. Jubiläen, für Veranstalter ohnehin Aufwand genug, setzen Organisationskomitees in Zeiten von Corona gleich doppelt unter Druck. Und dennoch, der 25. START Summit wird die hohen Ansprüche an ein Viertel Jahrhundert Unternehmertum keinesfalls enttäuschen. Seit August mit intensiven Planungsarbeiten beschäftigt, erschuf das START-Team, durch die zahlreichen Hürden der Pandemie scheinbar umso mehr zur Perfektion angestachelt, ihre eigene, virtuelle Olma Halle.

Der erste digital stattfindende Summit x Hack soll seine Vorgänger trotz diverser Einschränkungen deutlich in den Schatten stellen. Mit Hilfe der Eventplattform «b2match», einem österreichischen Start-up mit welchem START eng zusammenarbeitet, soll auch in virtueller Form die Atmosphäre und Spontaneität der Olma Halle möglich sein. Dank eigener Modifikationen und einer Differenzierung der Teilnehmenden in Studierende, GründerInnen, InvestorInnen und BesucherInnen, inklusive zusätzlicher Upgrade-Option, erlaubt es die Plattform, den Anlass ohne Einschränkungen komplett virtuell zu veranstalten. So bietet die virtuelle Konferenz unzählige Möglichkeiten zur Vernetzung, sei dies in kleinen, persönlichen Diskussionsrunden, beim Chatroulette, welches Gesprächspartner nach gewissen Kriterien zufällig zusammenbringt, oder in Fragerunden nach Präsentationen. Das Einzigartige am Event?: «Man muss sich nicht wie bei anderen Konferenzen in den Backstagebereich schleichen, um coole Leute zu treffen», witzeln die Verantwortlichen. Insgesamt stehen den Teilnehmenden dafür, je nach Zugangsermächtigung des erstandenen Tickets, rund sieben unterschiedliche Formate zur Verfügung.

Neben einiger Herausforderungen öffnet die virtuelle Konferenz aber auch neuen Chancen die Tür. Beispielsweise sind die internationalen SpeakerInnen nach Aussage des Organisationskomitees dieses Jahr von beispiellosem Kaliber. So finden sich unter den weit über 70 Persönlichkeiten aus aller Welt auch CEO’s, GründerInnen und Verwaltungsräte von namhaften Firmen wie Mercedes, Logitech oder Deutsche Bank. Dank der virtuellen Durchführung können sich sowohl SpeakerInnen als auch InvestorInnen und UnternehmerInnen eine mehrtägige Reise nach St.Gallen sparen und in wenigen Stunden ihr wertvolles Praxiswissen und persönliche Erfahrungen an eine zukünftige Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern weitergeben.

Auch das Programm des virtuellen Anlasses kommt dabei den Teilnehmenden zugute. Live Events und Streams finden unter der Woche vorwiegend abends statt und sollen es damit so vielen Personen wie möglich erlauben, dem Event beizuwohnen.

Trotz zugegeben wenig Schlaf und ungewöhnlich aufwändiger Planungsarbeit mache die Arbeit dem gesamten Team nach wie vor grossen Spass, schmunzeln die Verantwortlichen in einer der seltenen Pausen zwischen den vielen Meetings. Unbeeindruckt vom grossen Dämpfer für Veranstaltungen letzten Frühling durch die Pandemie-Restriktionen sei praktisch das gesamte START-Team geblieben, um gemeinsam auf das nun ungewollt einzigartige Event hinzuarbeiten. Die geplanten Aussenstellen des Summit x Hack in Helsinki, Kopenhagen und Berlin wurden pandemiebedingt stillgelegt, ganz im Gegenteil zur Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stationen. Die vorher nie in diesem Ausmass dagewesene, international enge Teamarbeit habe das gesamte START-Team noch stärker zusammengeschweisst und den Weg hin zum START Summit x Hack 2021 zu einer unvergesslichen, lehrreichen Erfahrung gemacht.

Treue prisma Leserinnen und Leser werden unsere Berichterstattung zur damals brandneuen HSG-Website im Herbstsemester letzte Jahr gelesen haben. Für diejenigen, die den Artikel dazu verpasst haben hier eine Kurzfassung von den bekannten «ERROR 404».

Ein Jahr nach zahlreichen Verbesserungen, Updates und Neuerungen erfüllt die Website nun endlich den ihr angedachten Zweck. So ist nicht nur die Startseite übersichtlicher geworden, sondern auch die Menüführung endlich intuitiv – zumindest einigermassen.

Informationsbeschaffung wie im 21. Jahrhundert üblich, ist nun auch endlich auf der HSG Website möglich. Institute, Schools, ja sogar die Bibliothek sind schnell und einfach zu finden, egal ob für alte Hasen oder neueintretende Assessies. Und das Beste dabei? – die Links funktionieren jetzt, Halleluja! Neben dem optisch ansprechenden Layout der Website ist nun auch der zweite und dritte Eindruck positiv, bietet der «Direkteinstieg» doch eine nützliche Auswahl der beliebtesten Seiten, unter anderem Links zu Studynet, Compass, der Website des Campussports und der Bibliothek. Ein Punkt der früher für hitzige Diskussionen und rote Köpfe sorgte bringt der Seite nun viel Lob ein: das Login wurde zentralisiert. Meldet man sich auf der HSG Website an kann man direkt auf sein Compass oder Studynet Konto zugreifen, ohne weitere Anmeldung auf der jeweiligen Seite. Im Vergleich zur ursprünglichen, fehlerträchtigen Version der Website erleichtert diese Feature – klein aber oho – den Studierendenalltag doch sehr. Zusätzlich wird dadurch auch eine beträchtliche Zeitersparnis erzielt, endeten früher doch unzählige Anmeldeversuche in einer Sackgasse oder farbenfrohen Fehlermeldungen, was viel Zeit und noch mehr Nerven kostete.

Auch in der mobilen Version auf Smartphones und Tablets hat sich einiges getan. Ein übersichtliches, funktionierendes Menü, praktische Shortcuts und eine Handvoll nützlicher Links haben sich auch hier eingefunden und machen das schnelle Abrufen von Informationen «to go» schon fast zu einem Vergnügen. Ebenso sind Funktionen wie «zurück», «teilen» oder simple Untermenüs nun endlich an den gewünschten Platz gerückt und verstecken sich nun nicht mehr. Der Kalender, das ursprüngliche Problemkind der Website, erhielt im gleichen Zug eine Umstrukturierung und führt nun die gewünschten Befehle vorbildlich aus. Die spezielle Eigenart, dass, wenn man mehr über einen bestimmten Termin erfahren wollte, sich der gesamte Kalender kurzerhand schliesst, wurde abgeschafft und sorgt so – zumindest in der Theorie – für weniger Durcheinander und Falschinformationen. Der ursprüngliche Wunsch, auch auf dem Smartphone die Websiteansicht zu erhalten, ist durch die implementierten Änderungen und Verfügbarkeit der gewünschten Informationen nun in den Hintergrund gerückt.

Alles in allem kann guten Gewissens von einer erfolgreichen Umstellung und erfreulich positiven Veränderung gesprochen werden. Einziges noch bestehendes Manko ist die nach wie vor unpraktische Einsicht in Fristen und Deadlines, die in Untermenüs des Studentweb und Studynet versteckt sind und noch Optimierungspotential aufweisen. Falls man sich dieser Kleinigkeit noch annehmen sollte, könnte man auch gleich die Websiteansicht realisieren – wenn auch nicht essentiell, «nice to have» ist diese allemal und würde manch einem Untermenü ein wenig Struktur verleihen.

1889 markierte den Start einer heute als «Russische Grippe» bekannten Pandemie welche über sechs Jahre hinweg grassierte und in dieser Zeit nahezu eine Million Tote forderte. Die Lungenkrankheit, welche ursprünglich von Rindern auf den Menschen übertragen wurde, breitete sich wellenartig rasend schnell aus und war bis dahin die schlimmste Epidemie, die die Welt jemals gesehen hatte.

Damals gab es keinen Impfstoff gegen das Virus – eine Situation, welche unangenehme Ähnlichkeit mit der jetzigen aufweist – und die Menschen sahen sich den Wellen der Ausbreitung hilflos ausgeliefert. Die zweite Welle, bedeutend härter, stärker und aggressiver als die erste, forderte 1890 umso mehr Opfer. Erschreckend dabei: Die zweite Welle schlug nur wenige Monate nach einem trügerischen Abfall der Infektionen der ersten Welle zu. Blickt man heute auf die aktuellen Ansteckungszahlen und Entwicklung der COVID-19 Pandemie, breitet sich zu Recht ein flaues Gefühl im Magen aus. Und dennoch, es gibt auch durchaus Anlass zu positiven Gedanken. Das Erregervirus der Russischen Grippe, in Fachkreisen als HCoV-OC43 bekannt, ist heute lediglich ein Schnupfenvirus und harmloses, jährlich wiederkehrendes Krankheitsbild der kalten Wintermonate. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass das heute scheinbar unbezwingbare Corona Virus in einigen Jahren oder Jahrzehnten zur harmlosen Grippe mutiert ist – aber zu welchem Preis?

Mit knapp 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt im Jahr 1890 hatte die Russische Grippe für weniger als 0.07% der Weltbevölkerung tödliche Folgen. Heute, mit knapp acht Milliarden Menschen, würde jedoch die gleiche Prozentzahl mehr als fünf Millionen Todesopfer bedeuten – einen Fünftel davon haben wir bereits erreicht. Was dabei nicht vergessen werden darf, sind die knapp hundert Jahre, welche die Russische Grippe für die Mutation zu einer harmlosen Wintergrippe benötigte. Hätte die Sars-CoV-2 Pandemie, so der wissenschaftliche Name des Corona Virus, die gleiche Zeitspanne wie ihr Vorgänger, wären die Folgen verheerend.

Die Forschung arbeitet zurzeit unter Hochtouren daran einen Impfstoff gegen COVID-19 zu finden. Trotz einigen Fortschritten und erfolgversprechenden Tests kann bislang aber nur vermutet werden, wie lange es dauert, bis ein funktionstüchtiger, allgemein zugänglicher Impfstoff gefunden ist. Einige Jahre, so die optimistischste Antwort – Jahrzehnte, wenn man realistisch abschätzt. Ob in dieser Zeit die Möglichkeit besteht, dass sich das Corona Virus von selbst zur harmlosen Grippe wandelt, ist aber zu bezweifeln. Für diese Abklärung und fundierte Analysen braucht die Forschung noch mehrere Jahre Zeit und muss dazu auch den Fall der Russischen Grippe von hinten aufrollen. Und genau diese Zeit ist es, die momentan vielerorts in der Behandlung, beim Contact-Tracing und in diversen Schutzkonzepten fehlt – ein Faktor der Leben retten – oder kosten kann. Wann genau die erhoffte Lösung eintrifft und ob es dann bereits zu spät ist, steht in den Sternen. Klar ist aber bereits jetzt, zur gewohnten Normalität wird in naher Zukunft wohl nichts zurückkehren